하나금융투자(대표 이진국)가 지난해 당기순이익보다 많은 현금배당을 실시하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

하나금융투자는 지분 100%를 하나금융지주(회장 김정태)가 보유하고 있어 배당금은 전액 지주사로 들어간다.

하나금융투자는 정부의 사내유보금 환류정책에 부응해 하나금융지주의 배당을 늘리기 위한 조치라고 해명했다.

일각에서는 증권업계에 초대형 IB(투자은행) 경쟁이 벌어지고 있는 상황에서 하나금융투자의 유상증자를 위해 하나금융지주가 실탄마련에 들어간 것 아니냐는 해석도 내놓고 있다.

하나금융투자는 지난 5일 이사회를 열고 총 1505억 원 규모의 배당을 의결했다. 이는 지난해 당기순이익 1463억 원을 초과하는 것으로 배당성향은 102.9%에 달한다. 하나금융투자는 하나금융지주(회장 김정태)가 지분 100%를 가지고 있는 완전 자회사다.

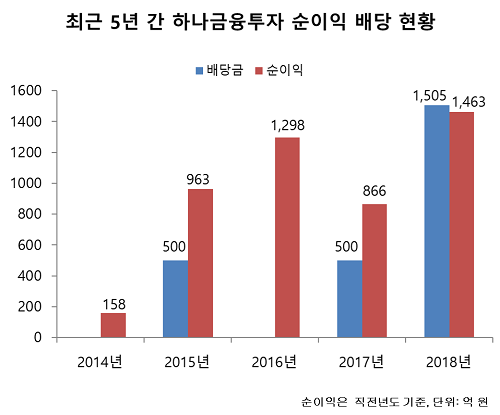

하나금융투자의 이번 배당이 주목을 받는 것은 순이익 대비 배당금 비중, 즉 배당성향이 매년 큰 폭으로 상승하고 있기 때문이다.

최근 5년 간 하나금융투자는 2015년과 2017년, 2018년까지 총 3차례 배당을 실시했다. 중간배당 형태로 실시한 2015년과 지난해에는 500억 원씩 배당했고 올해는 전년 대비 3배 이상 오른 1505억 원을 배당했다. 배당성향도 2015년 51.9%에서 지난해 57.7%, 올해는 102.9%를 기록하며 수직상승하고 있다.

올해 배당을 결정한 증권사 중에서도 배당성향이 가장 높은 것으로 순수 배당금도 한국투자증권(대표 유상호)과 NH투자증권(대표 김원규) 다음으로 많다.

하나금융투자 관계자는 "2014년 말 정부의 회사 사내유보금에 대한 외부 환류로 가계소득 증대를 도모하기 위한 선순환 경제 정책에 부응하기 위한 목적으로 배당을 실시했다"고 답했다.

하나금융지주가 배당을 늘리기 위해서 자회사로부터 고배당을 받은 것이라는 설명이다.

실제로 하나금융투자의 모회사 하나금융지주의 배당규모도 2015년 1739억 원을 시작으로 1924억 원(2016년)→3108억 원(2017년)→4588억 원(2018년) 순으로 매년 큰 폭으로 늘고 있다. 올해 하나금융지주 계열사 중에서 KEB하나은행(행장 함영주)과 하나금융투자 단 2곳만 배당을 실시한 점에서 지주의 적극적인 배당 정책에 기여한 셈이다.

하지만 금융당국이 지난해부터 각종 규제 강화에 대비해 자본확충 차원에서 고배당을 되도록 자제하라는 권고를 내린 상황에서 실시한 고배당이라는 점에서 주목받고 있다.

특히 지난해부터 모회사 하나금융지주의 하나금융투자에 대한 자본확충 가능성이 제기되면서 이번 배당결정이 장기적으로 증자로 이어질 수 있을지 주목되고 있다.

일반적으로 금융지주 자회사의 배당은 지주의 재투자 목적에서 실시하는데 하나금융투자는 초대형 IB를 비롯해 자본 확충 이슈가 남아있다는 점에서 장기적으로는 증자를 포함한 하나금융지주의 측면 지원도 기대하고 있다.

하나금융투자는 지난 2009년 1000억 원 규모로 주주배정 형태의 유상증자를 실시한 이후 증자를 실시한 적이 없다.

금융투자업계에서는 한국투자증권이 지난 2016년 중간배당을 포함해 당시 순이익의 4배가 넘는 1조 원 이상을 모회사 한국금융지주(부회장 김남구)에 배당한 적이 있다. 하지만 한국투자증권이 1조7000억 원 규모의 주주배정 유상증자를 실시해 고스란히 재투자되면서 자본 확충에 성공했다.

최근 키움증권이 제3자배정 방식으로 3552억 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 방식으로 유상증자를 실시해 자기자본을 1조9024억 원까지 불리며 하나금융투자(1조9967억 원)를 바짝 뒤쫓고 있는 등 후발주자의 역습도 이어지고 있는 점도 증자를 포함한 자본 확충 요구로 이어지고 있다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]