이동통신사에 가입하기는 쉬워도 계약을 해지하기는 보통 성가신 일이 아니다. 포화상태인 통신시장에서 신규 가입자 유치가 어려워지자 통신사들이 온갖 수단을 동원해 기존 고객의 해지를 방해하기 때문이다. 이로 인해 소비자들은 선택권을 제한당하고 무수한 고통을 겪고 있는 것이 현실이다. 해지방어의 구조적 문제점을 짚어보고 해결책을 모색해 본다.[편집자주]

칼바람이 매서웠던 지난해 1월. 전주의 저수지에 LG유플러스 고객센터에서 현장실습 중이었던 여고생 홍 모양이 몸을 던져 스스로 목숨을 끊었다.

홍 양이 근무했던 곳은 ‘해지방어’ 전담 부서로 주로 사은품과 혜택을 미끼로 해지하려는 고객의 발길을 잡는 역할을 담당한다. 해지방어는 일명 '욕받이'부서라 불릴 만큼 센터 내에서도 심각한 인격모독을 당하는 곳으로 알려져 있다. 전직 근로자들도 이곳을 ‘사람이 일할 곳이 아니다’라고 혀를 내두를 정도라고.

그러나 이를 반대로 말하면 많은 성과를 낼수록 자신에게 돌아오는 이익은 타의 추종을 불허한다는 얘기기도 하다.

국내 통신사 해지방어 팀에서 일했던 A씨는 “방어에 실패하면 당장의 불이익은 없지만 기본성적인 해지방어율이 떨어지기 때문에 해지가 많아질수록 급여가 낮아지고 실적 압박도 커진다”고 토로했다.

하지만 “콜수와 시험점수, 친절도, 방어율과 같은 기본 성적이 좋고 해지방어성공 수당까지 받으면 많게는 연 5000만 원 가까이 버는 경우도 있기 때문에 쉽게 빠져나오지 못한다”고 설명했다. 즉 수당이라는 달콤함이 엄청난 스트레스를 견디게 해주는 묘약인 셈이다.

해지방어 문제를 근본적으로 해결하기 위해 인센티브 위주의 경쟁시스템을 갈아엎어야 한다는 주장이 나오는 것도 이같은 이유 때문이다.

◆ 단발성 보여주기식 처벌에 해지방어팀 존속 여전...강력한 제도 마련돼야

하지만 구조 변혁의 키를 잡고 있는 정부는 이러한 주장이 무색해질 만큼 미온적 태도로 일관하고 있다. 매번 사건이 터질 때만 단발적인 과징금과 솜방망이 처벌 뿐이라 보여주기 식 대처라는 지적이 나온다.

실제 홍 양 사건 이후 방송통신위원회(이하 방통위)는 지난해 12월 6일 전체회의를 열고 SK텔레콤과 KT, LG유플러스, SK브로드밴드에 시정명령을 내리고 총 9억400만 원의 과징금을 부과한 바 있다. 상담사 간 인센티브 차별 축소와 2차 해지방어팀 폐지에 대한 이행계획서 제출을 요청하기도 했지만 지난 1월 이후 별다른 소식이 없다.

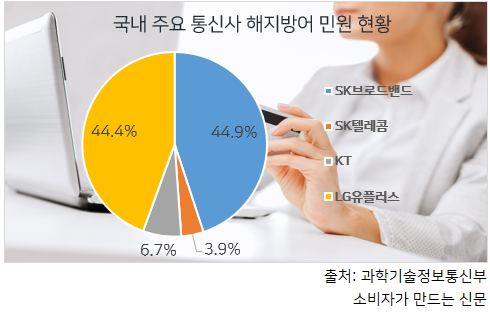

상황이 이렇다 보니 국내 통신 시장의 해지방어 마수는 좀처럼 수그러들 기미가 보이지 않고 있다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 노웅래 위원장이 과학기술정보통신부에서 받은 자료에 따르면 지난해부터 2년 간 SK브로드밴드와 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 4사의 해지 방어 관련 민원은 총 178건에 달했다. 대부분 초고속인터넷 해지와 관련된 민원이었다.

LG유플러스도 과도한 해지 방어가 49건이었고 해지누락 또는 지연이 7건이었다. KT의 해지 거부 관련 민원은 12건에 그쳤고 SK브로드밴드의 초고속인터넷 재판매 사업자인 SK텔레콤 관련 민원은 7건에 불과했다.

경제정의실천시민연합 관계자는 “정부가 지난해 콜센터에서 무리한 실적 압박에 고교 실습생이 자살하자 과징금 등 바로 행동에 나섰지만 현재 소비자들이 체감하는 해지방어는 크게 달라진 것이 없다”고 지적했다.

이어 “단발성의 과징금과 시정조치보다는 법적인 제도 마련을 통해 확실한 규제가 필요해 보인다”며 “통신사들도 단순히 가입자 확대에만 집중할 것이 아니라 서비스의 품질과 이미지 재고를 위한 무리한 마케팅은 지양해야 될 것으로 보인다”고 덧붙였다.

[소비자가만드는신문=이건엄 기자]