리콜 제품이나 안전인증표시가 없는 제품 등이 오픈마켓에서 유통되는 이유는 통신판매중개업자가 구매대행업자 등과 다른 규정을 적용받고 있기 때문이다.

‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’에 따르면 판매중개업자·구매대행업자 및 수입대행업자는 안전인증표시 등이 없는 제품의 판매를 중개하거나 구매 또는 수입을 대행할 수 없다.

그러나 통신판매중개업자에 대해서는 의무를 달리 규정하고 있다. 판매 물품 등에 몇 가지 조치를 통해 중개가 가능하다.

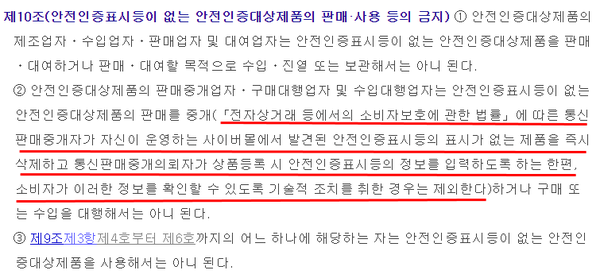

현행법 제10조에 따르면 통신판매중개업자는 ▶자사 몰에서 안전인증표시 등이 없는 제품 즉시 삭제 ▶상품등록 시 안전인증표시 등의 정보를 입력하도록 함 ▶소비자가 해당 정보를 확인할 수 있도록 기술적 조치를 하는 경우, 안전인증 미표시 제품 판매 중개 금지 대상에서 제외하고 있다.

사전 조치가 아니라 사후 조치에 초점이 맞춰져 있는 것이다.

통신판매중개업자들인 오픈마켓들은 이같은 규정에 맞춰 실시간 모니터링을 통해 입점 업체를 관리중이라는 입장이지만 반복되는 문제를 막기는 역부족인 모습이다.

해외서 리콜된 후 국내서 유통되다 적발된 제품은 유아용 인형부터 스탠드 조명, 믹서기, 압력솥, LED마스크 등으로 다양하다.

한국소비자원 측은 "해당 국가에서 리콜명령이 내려지면 우리나라에서 유통되는 제품을 바로 확인한다“며 "통신판매중개업자·TV홈쇼핑·대형마트 등 다양한 유통 사업자 정례협의체들과 협업하여 사후 감시를 강화할 계획"이라고 설명했다.

그러나 유해물질을 함유하거나 화재·부상 위험이 있는 제품으로부터 소비자를 보호하기 위해서는 사후조치가 아니라 선제적 대응이 필요한 모습이다.

지난 2017년 12월 박선숙 의원 외 11인은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법 일부개정법률안’을 발의해 통신판매중개업자의 제외 규정을 삭제해야 한다고 주장했다. 그러나 현재까지 법 개정은 이뤄지지 않은 상태다.

이들 의원은 “통신판매중개업자도 입점업체로부터 수수료를 받고 있고, 개별거래에 직접 관여하지는 않지만 거래 기회를 제공하고 있다”며 “소비자의 보호를 위해 동일한 의무를 부과할 필요가 있다”고 지적했다.

지난 2월 21일 한국소비자원 조사에 따르면 지난해 해외리콜제품 137개가 통신판매중개업자와 해외구매대행업체를 통해 판매됐다. 이 중 아동·유아용품이 54개로 가장 많았고 가전·전자제품 14개에 달한다. 리콜(recall)이란 결함이 있는 제품을 기업이 거둬가고 소비자에게 보상해주는 제도를 말한다.

네이버(쇼핑), 11번가, 이베이코리아(옥션, 지마켓, G9), 인터파크(쇼핑), 쿠팡 등 5개사가 참여한 통신판매중개업자 정례협의체는 국내 정식 수입·유통업자가 확인되지 않은 제품을 판매할 경우 곧바로 삭제하거나 판매를 차단하는 조치를 취한다. 하지만 이 경우 제품 환불 등의 조치도 받지 못해 피해는 고스란히 소비자의 몫으로 남기도 한다.

지난해 1~10월 국내에서 판매차단한 제품의 23.7%가 다시 유통돼 한국소비자원이 또다시 판매 차단 조치를 내린 바 있다.

[소비자가만드는신문=김민희 기자]