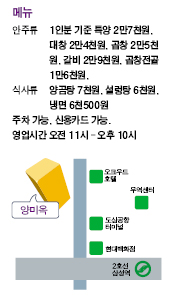

●양미옥 코엑스점= 한여름의 보양식으로 우리는 삼계탕과 함께 개장국을 즐겨 먹었는데 이는 둘 다 탕이요 고기다.

●양미옥 코엑스점= 한여름의 보양식으로 우리는 삼계탕과 함께 개장국을 즐겨 먹었는데 이는 둘 다 탕이요 고기다.

삼계탕은 고기와 밥과 국물이 한데 어우러져 이를 한꺼번에 먹는 형식이고 개장국은 개고기가 들어간 국에 밥을 말아 먹는 것이다.

더운 여름 땀을 뻘뻘 흘려가며 먹는 이 음식은 플라시보 효과도 있어서 괜한 정력을 돋우기도 했다. 그렇다면 주당들은 몸보신을 어떻게 했을까. 안주가 좋으면 그게 보신이니 그 앞에서 술은 기가 죽는다.

양 곱창은 소의 내장이다. 양은 소의 위 부분이고 곱창은 창자를 말하는데 간 천엽과 함께 술꾼들이 상급으로 치는 안주가 소 내장이다.

내장은 특유의 역한 냄새 때문에 비위가 약한 사람은 아예 범접을 하지 않는다. 하지만 그 맛을 제대로 아는 사람은 없어서 못 먹는다. 양 곱창을 잘 한다는 집은 흔치 않다. 다루기 까다롭고 손이 많이 가는데다 신선도가 생명이어서 다들 고기 집을 하는 것이다.

줄을 서서 기다려야 맛을 볼 수 있는 양미옥(대표 탁승호)이 양 곱창 집으로 단연 손꼽히는 이유는 탁승호 사장의 철학 때문이다. 장사는 정직해야 한다는 것이다. 돈을 벌기 위해 장사를 해서는 안 된다는 얘기다.

얼른 들으면 잘 이해가 가지 않지만 많이 남기기 위해서는 양질의 재료를 쓸 수 없고 재료가 시원치 않으면 맛이 떨어지니 맞는 말이다. 손님이 없는 음식점은 다 이유가 있는 것이다.

양미옥의 양과 곱창은 벌겋다. 진간장에 고춧가루, 흑설탕, 파인애플 즙을 넣어 버무려서다. 최무선이 화약 만들 듯 양념의 배합 비를 찾으려 심혈을 기울였던 안주인 김영희 사장의 각고가 눈에 선하다.

양은 너무 두껍지도 얇지도 않아야 씹는 맛이 난다. 너무 오래 구우면 질기고 뻣뻣해져 먹는 사람이 공을 들여야 맛있게 먹는다.

15년 동안 양미옥과 고락을 같이 한 종업원들은 이런 손님의 수고를 대신해 준다. 고기도 아니고 생선도 아닌 듯한 질감을 주는 양이 부드럽게 넘어간다. 탁 사장은 양을 먹다보면 한없이 먹어진다는 표현을 썼다. 소주도 한없이 들어가서 자기 주량의 두 배를 마신다는 것이다.

양미옥의 곱창은 대창이다. 양과 마찬가지로 양념에 버무려 나오는데 한 가지 희한한 것은 표면이 매끄럽다는 것이다.

“뒤집었어요!” 양말을 뒤집듯이 곱창을 뒤집어서 바깥에 붙어 있는 지방이 안에 있다. 손질한 지방질은 굽고 나면 고소한 맛을 낸다. 혐오감을 안으로 숨기고 그것을 맛으로 둔갑시킨 아이디어가 기가 차다.

탁 사장은 양을 호주와 뉴질랜드에서 수입해 쓴다. 사료 먹은 소는 광우병 때문에 위험하고 목초를 먹은 소는 내장이 다르다는 것이다. 그 대신 곱창은 순 한우를 쓴다고 한다.

양미옥은 정재계 거물들의 단골집이기도 하다. 그들은 이곳에서 아주 편안하게 소주를 마시고 간다는 것이다.

김대중 전 대통령도 단골손님이다. 일주일에 한두 번은 들러 양 구이 2인분에 냉면을 들고 간다는 사실은 아는 사람은 다 안다. 노벨의 식탁을 받아봤던 김대중 전 대통령의 미각을 사로잡은 양미옥의 양 곱창은 '못 생겨도 맛있다.' 이재현 기자 yjh9208@economy21.co.kr

출처:한겨레 이코노미21