은행 정기 예·적금 금리가 연 5%를 돌파하면서 소비자들이 안전자산인 은행 수신상품을 찾는 상황에서 수시입출금 통장이 주력인 토스뱅크 고객 자금이 대거 다른 은행으로 이동한 것으로 분석된다.

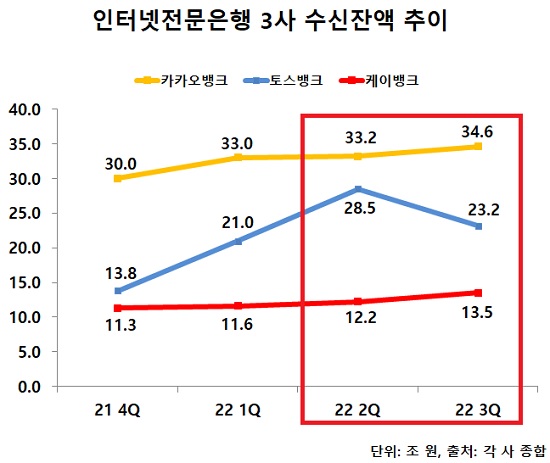

같은 기간 경쟁사들의 수신잔액은 견조한 성장 흐름을 보였다. 카카오뱅크는 3분기 말 기준 수신잔액이 34조6000억 원으로 전 분기 대비 약 1조5000억 원 순증했고 케이뱅크 역시 같은 기간 수신잔액이 12조1800억 원에서 13조4900억 원으로 약 1조3000억 원 늘었다.

하반기 들어 주요 시중은행과 인터넷전문은행들은 기준금리 상승폭이 커지고 자본시장과 가상화폐 시장에서 이탈한 자금을 유치하기 위해 경쟁적으로 수신금리를 올렸다. 최근에는 은행채 발행도 어려워지면서 자금 조달을 위해 수신금리 경쟁은 더욱 치열해졌다.

하지만 토스뱅크는 수신상품이 수시입출금 상품인 '토스뱅크 통장'과 자유 적금인 '키워봐요 적금' 2종에 불과해 시장 상황에 적극적으로 대처하기 어려웠다.

더욱이 수신상품이 다양하지 않고 무엇보다 일정기간 자금을 묶어둘 수 있는 정기예금 상품이 없다보니 토스뱅크는 시장 상황마다 수신잔액 편차가 상당히 큰 편이다.

토스뱅크의 수신잔액 추이를 살펴보면 지난 1분기와 2분기에는 각각 7조2138억 원과 7조4742억 원 순증하면서 큰 폭으로 증가했지만 3분기에는 5조3342억 원 순감소하면서 널뛰기 행보를 보이고 있다.

현재 토스뱅크 수신상품 금리 매력이 높지 않은 점도 수신잔액 감소의 원인 중 하나로 지적된다.

인터넷전문은행 3사 수시입출금 상품 중에서도 토스뱅크의 금리가 가장 낮다. 하반기 선보인 키워봐요 적금도 최고 금리가 연 4% 수준으로 타사 대비 높은 편은 아니다.

토스뱅크 관계자는 "은행 출범 초기 수신고가 급격하게 올라간 측면도 있지만 이 과정에서 올해 정기예금에 대규모 자금이 몰리는 등 수시입출금 중심의 당행 포트폴리오와 배치되는 상황도 영향을 미쳤다"면서 "지난 달 토스뱅크 통장 금리를 인상하면서 대응하고 있다"고 밝혔다.

토스뱅크는 '모임통장' 출시를 비롯해 수신상품 포트폴리오를 다양화하는 측면을 검토하고 있지만 적자규모를 줄여야 하는 상황에서 과감한 드라이브를 걸기 어려운 상황이다.

다만 이와 별개로 토스뱅크의 재무구조는 점차 개선되고 있는 추세다. 3분기 충당금적립전이익은 185억 원으로 사상 처음 분기 흑자를 달성했고 분기 순적자 규모도 올 들어 매 분기 감소 추세다. 순이자손익도 3분기 누적 기준 1000억 원을 돌파했다.

예대율의 경우 2분기 15.62%에서 3분기 29.57%로 크게 개선됐는데 수신잔액이 크게 줄어든 대신 여신잔액이 같은 기간 4조3000억 원에서 7조1000억 원으로 크게 증가한 영향이었다.

토스뱅크 관계자는 "은행의 경영 및 재무 안정성 측면에서 여·수신 잔액의 균형이 중요하다"면서 "인위적으로 수신 잔액을 올리려는 노력보다 시장 상황과 고객의 목소리를 경청하고 고객 혜택을 강화할 계획"이라고 말했다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]