올해 6월 말 기준 미래에셋그룹 산하 글로벌 네트워크는 무려 61곳에 달한다. 국내 최대 규모로 같은 기준에서 한국투자금융지주 글로벌 네트워크는 20곳으로 3분의 1 수준에 머문다.

핵심 계열사인 증권사로만 비교해도 미래에셋증권의 해외법인(증권업 영위)은 18곳으로 같은 기준에서의 한국투자증권 9곳보다 2배 이상 더 많다.

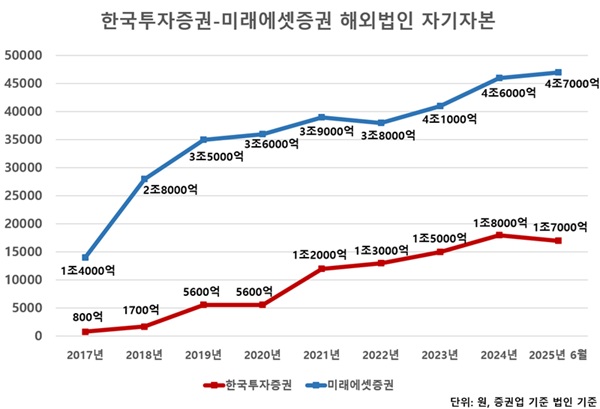

미래에셋증권은 방대한 해외 계열사 만큼 자기자본에서도 한국투자증권에 우위를 점하고 있다.

올해 6월 말 기준 미래에셋증권 18개 해외법인의 자기자본 규모는 약 4조7000억 원으로 1조7000억 원에 그친 한국투자증권보다 2.8배 가량 더 많았다.

미래에셋증권의 경우 연결기준 자기자본 12조4190억 원 중에서 해외법인 자기자본 비중은 37.8%에 달해 같은 기준에서 16.7%에 머문 한국투자증권보다 2배 이상 더 높았다.

◆ 해외법인 실적은 미래에셋증권 완승... 규모·수익성 모두 앞서

해외사업 외형에서는 미래에셋증권이 통합법인 출범 이후 한국투자증권에 상대적으로 규모가 크다.

통합법인 출범 직전이었던 2015년 기준으로 미래에셋증권은 홍콩, 베트남, 미국, 브라질 등 4곳 뿐만 아니라 기존 대우증권 해외법인 6곳까지 합쳐 총 10곳의 해외법인 네트워크를 구축하고 있었다. 당시에도 이미 국내 증권사 중 해외법인이 가장 많은 증권사였다.

통합법인 첫 사업보고서가 발간된 2017년 기준 미래에셋증권 해외법인 자기자본은 1조4000억 원으로 한국투자증권보다 더 많았다. 당시 한국투자증권의 해외법인은 5곳이었다.

미래에셋증권은 2018년 한 해에만 해외법인 자기자본이 1조4000억 원 급증하게 된다. 이 시기는 박현주 회장이 미래에셋증권 글로벌 컨트롤타워 역할을 하는 미래에셋홍콩법인 비상근 회장과 글로벌전략고문(GISO)을 맡아 해외사업에 전념하게 되는 원년이었다.

이후 미래에셋증권은 이듬해인 2019년 한 해에만 홍콩법인에 8500억 원 규모의 유상증자를 단행하는 등 해외법인 몸집 불리기를 가속화한다.

한국투자증권 역시 외형에서는 미래에셋증권에 한참 밀렸지만 홍콩법인을 중심으로 꾸준히 증자를 단행하며 몸집을 키워갔다. 지난 2018년 10월과 2021년 3월 홍콩법인에 각각 4533억 원과 1694억 원 규모의 유상증자를 단행한 것이 대표적이다.

그러나 두 회사의 해외법인 자기자본은 올해 6월 말 기준 미래에셋증권은 4조7000억 원, 한국투자증권은 1조7000억 원으로 미래에셋증권이 약 2.8배 더 많은 상황이다.

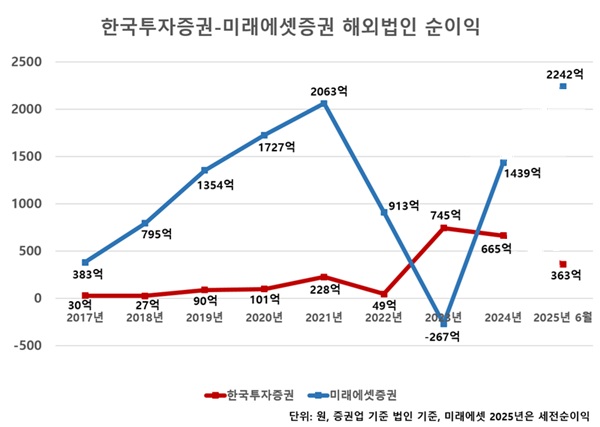

두 회사의 해외법인 자기자본 격차가 워낙 크다보니 수익성에서도 비슷한 흐름을 보이고 있다.

지난 2017년 출범 초기 미래에셋증권의 해외법인 당기순이익은 383억 원, 한국투자증권은 30억 원으로 두 회사 간 순이익 격차는 353억 원이었다.

그러나 이듬해 그 격차는 768억 원으로 벌어졌고 지난 2021년에는 미래에셋증권의 해외법인은 연간 2063억 원 규모의 순이익을 벌어들여 228억 원에 그친 한국투자증권을 무려 2035억 원으로 격차가 더 벌어지게 된다.

다만 2022년과 2023년은 미래에셋증권이 해외 오피스 부동산 투자에서 손실을 입게 되면서 미래에셋증권의 해외법인 순이익도 급감하게 된다. 2022년에는 913억 원으로 전년 대비 반토막이 났고 2023년에는 267억 원 적자에 이르게 된다.

같은 기간 한국투자증권 해외법인 순이익은 49억 원에서 745억 원으로 급증하면서 2023년에는 한국투자증권이 미래에셋증권을 일시 역전했다. 한국투자증권은 홍콩, 베트남법인의 실적 호조와 미국IB법인이 흑자전환된 결과였다.

하지만 지난해 미래에셋증권은 부동산 투자 손실 문제가 개선되고 미국법인이 설립 이래 사상 최대 실적을 달성하며 해외법인 순이익이 1439억 원으로 흑자전환에 성공했고 665억 원에 머문 한국투자증권에 재역전하게 된다.

지난 2017년부터 2024년까지 8년 간 미래에셋증권의 전체 순이익에서 해외법인이 차지하는 비중은 13%를 기록하며 3.1%에 그친 한국투자증권의 4배에 달한다.

해외사업에서는 현재까지 그룹 글로벌 사업 책임자로서 진두지휘하는 박현주 미래에셋 회장이 김남구 한국투자금융지주 회장에 판정승을 거둔 셈이다.

◆ 미래에셋증권, 증권-운용사 동반진출로 시너지 발휘

두 증권사는 해외진출 전략에서도 상반된 모습을 보인다. 우선 미래에셋증권은 운용사와 증권사가 함께 진출하며 시너지를 내는 전략으로 해외진출에 나선다.

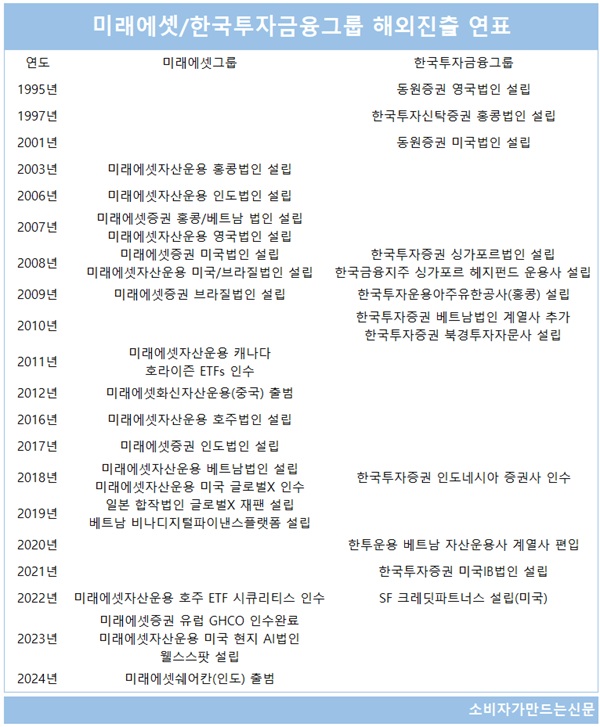

미래에셋은 지난 2003년 미래에셋자산운용이 홍콩법인을 설립하며 첫 발을 떼고 2006년에는 인도법인을 설립했다. 미래에셋증권은 2007년 홍콩과 베트남에 법인을 설립하며 본격적인 시장 공략에 나섯다.

지난 2015년 대우증권 인수는 미래에셋증권의 해외진출에 날개를 달아준 격이었다. 대우증권은 대주주였던 산업은행의 글로벌 네트워크를 따라 이미 홍콩, 영국, 일본, 인도네시아, 몽골 등에 IB 비즈니스 중심의 해외법인을 구축한 상태였다.

기존에 이미 4곳의 해외법인을 구축했던 미래에셋증권은 기존 대우증권 해외법인 8곳까지 더해 총 12곳의 해외법인을 구축한 상태에서 통합법인을 출범하게 된다.

이후 미래에셋증권은 호주법인(2016년)과 인도법인(2017년)을 설립한 뒤 7년 간 신규 법인 설립 대신 이미 구축된 법인 증자와 현지화 전략에 집중하며 내실을 다지는 시기를 보낸다.

그러나 지난해 11월 인도 10위 증권사 쉐어칸을 총액 5866억 원에 인수하며 해외 비즈니스의 또 다른 발판을 마련하게 된다.

인수 당시 인도 10위권 증권사였던 쉐어칸을 품음에 따라 미래에셋증권은 올해부터 쉐어칸의 실적이 반영돼 글로벌 비즈니스의 수익을 한층 더 끌어올릴 수 있게 됐다.

미래에셋은 해외진출에 있어 리테일 또는 기업금융 중심의 전통 비즈니스를 탈피했다는 점에서 경쟁 증권사와 또 다른 행보를 보였다. 주가연계증권(ETF) 선진국에 진출해 양질의 상품을 공급하는 '글로벌 ETF' 사업이다.

지난 2011년 미래에셋자산운용이 캐나다 자산운용사 호라이즌 ETFs를 인수해 시장에 발을 들여 놓았고 2018년 미국 자산운용사 글로벌X를 인수하며 ETF 비즈니스에 본격적으로 뛰어든다.

당시 박 회장은 "글로벌X는 15년 전 미래에셋과 같이 경쟁력을 갖추고 있는 회사라 투자를 결정했다"며 "이번 인수가 미래에셋 글로벌사업 청사진의 기본을 만드는 계기가 됐다"고 인수 배경을 설명하며 기대를 나타내기도 했다.

이후 미래에셋은 ▲글로벌X 재팬(2019년) ▲글로벌X 오스트레일리아(2022년) 등을 차례로 인수하며 외형을 키웠고 지난 23일 기준 ETF 운용자산 규모 254조 원, 글로벌 12위 자산운용사로 성장하게 된다.

이러한 해외사업 확장에 힘입어 미래에셋그룹은 지난 7월 그룹 총 고객자산(AUM)이 1000조 원을 돌파했다. 이 중 해외 자산은 272조 원으로 전체 AUM의 26.6%를 차지했다.

◆ 한국투자증권 주력 시장은 '동남아' 김남구 회장 취임 후 집중 공략

한국투자증권은 통합법인 출범 전까지는 동원증권이 설립한 영국, 미국법인과 한국투자신탁증권이 만든 홍콩법인 등 금융 선진국에 3곳의 네트워크를 갖추고 있었다.

그러나 통합법인 출범 이후 한국투자증권의 글로벌 공략 핵심지역은 신흥국으로 불리는 동남아 지역이었다. 현지 증권사를 인수해 몸집을 키우는 방식으로 접근했다.

한국투자증권은 2008년 싱가포르법인 설립을 시작으로 2010년에는 베트남법인 설립과 중국 투자자문사를 만들었다. 특히 베트남법인은 당시 50위권 증권사였던 EPS증권을 인수해 KIS베트남 법인을 만들었는데 지난해 브로커리지 점유율 기준 10위 증권사로 성장하며 가시적 성과를 거뒀다.

'신남방정책'이 유행이던 지난 2018년에는 인도네시아 현지 중소형 증권사였던 단팍증권을 인수해 현지법인 KIS인도네시아를 출범하게 된다. 오늘날 KIS인도네시아는 6월 말 거래량 기준 현지 14위 증권사로 성장했다.

지난 2019년, 정일문 당시 한국투자증권 사장은 "이미 한국투자증권의 해외 진출은 베트남에서 보듯 국내 모범사례로 손꼽힐 만큼 성장했다"며 "올해(2019년)는 동남아 금융시장 지도를 완성하고자 한다"며 동남아 중심 공략 정책에 힘을 더하기도 했다.

홍콩, 베트남, 인도네시아 등 동남아 3각 편대를 완성한 뒤 한국투자증권은 다시 금융 선진국인 미국으로 눈을 돌린다.

지난 2021년 기존 미국법인 이 외에 미국IB법인을 신설한 데 이어 2023년에는 미국 현지 금융회사 스티펄 파이낸셜과 함께 SF 크레딧 파트너스를 설립한다.

미국IB법인인 KIS US는 미국 현지에서 기업대출·인수금융·대체투자 등의 IB 업무를 수행하고 있다. SF 크레딧 파트너스 역시 비은행 금융사에서 투자금을 받아 중견·중소기업에 직접 대출하는 미들마켓 론에 주력하고 있다.

김성환 한국투자증권 사장은 지난해 미국 뉴욕에서 열린 투자설명회에서 "미국은 성장률도 높고 기준금리도 한국보다 높지만 위험은 낮아 미국에서 딜을 많이 해야 한다는 생각을 가지고 있다"며 미국 시장 진출 확대 배경을 설명했다.

◆ 인도 시장 주목하며 재도약 노리는 미래에셋 VS 미국 IB 공략 노리는 한투

글로벌 비즈니스 대결에서 판정승을 거둔 박현주 회장이 최근 주목하고 있는 곳은 인도 시장이다. 인도는 지난 2006년 미래에셋자산운용이 터를 닦은 뒤 지난해 쉐어칸 증권을 인수하며 바짝 힘을 주고 있는 지역이다.

미래에셋증권은 인도를 향후 핵심성장 지역으로 삼아 WM 비즈니스를 중심으로 수익을 확대할 계획이다. 이를 통해 지난해 1661억 원 수준이었던 미래에셋증권 해외법인 세전이익을 매년 1000억 원씩 끌어올려 2030년 기준 6422억 원을 목표로 하고 있다.

이를 위해 올해 들어 인도를 비롯한 신흥국 해외법인에 대해 인사개편을 단행했다. 유지상 미래에셋증권 인도법인장이 인도네시아법인장으로 이동한 가운데 후임 인도법인장은 강문경 베트남법인장으로 선임됐다.

글로벌 시장 12위로 성장한 ETF 비즈니스도 확대할 계획이다. 미래에셋자산운용의 미국 ETF 운용 자회사 글로벌X는 AI 전문 법인 웰스스팟과 함께 미래에셋그룹 최초의 AI 기반 ETF 상품을 선보였다.

그동안 베트남, 인도네시아 등 동남아 신흥국 위주로 드라이브를 걸었던 한국투자증권은 다시 선진국으로 눈을 돌리고 있다.

해외법인의 사업 성과 확대를 위해 베트남·인도네시아 시장에서의 사업 확장은 물론 미국 시장에서의 기업금융 확대, 주요 글로벌 거점을 중심으로 한 네트워크 전략 강화에 나설 계획이다.

한국투자증권은 지난해 말 조직개편을 통해 글로벌사업그룹에 아시아사업담당을 신설했다. 이후 올해 들어 신현재 신임 베트남법인장을 선임하는 등 동남아 해외법인 조직개편도 진행하며 동남아 시장 공략에 힘을 기울이고 있다.

이와 함께 지난 5월에는 미국IB법인에 3711억 원의 현금을 출자해 신주 270주를 취득하기로 했다. 미국 현지법인의 자금 확보를 통해 추가 사업기회를 모색하고 글로벌 IB시장에서의 네트워크 확장도 꾀하기 위함으로 풀이된다.

[소비자가만드는신문=이철호 기자]