[소비자가만드는신문=유성용 기자] 에어백에만 믿고 목숨을 맡겼다가는 더 큰 부상을 당할 수가 있으므로 각별한 주의가 요구된다. 차량이 반파되도 에어백이 작동하지 않을 수 있기 때문이다.

서울 면목동의 임 모(남)씨는 지난 3월 26일 새벽6시께 집으로 돌아가던 중 졸음운전으로 도로변의 가로수를 정면으로 들이받는 사고를 당했다.

당시 도로가 한산했던 터라 시속 60km 정도로 달리던 상태에서 정면충돌했지만 에어백은 터지지 않았다. 이 사고로 임 씨는 머리를 앞 유리창과 핸들에 연이어 부딪쳐 윗니와 아랫니 등 총 10여개의 치아가 부러지는 부상을 입었다.

에어백이 터지지 않은 것도 문제였지만, 안전벨트의 일부를 묶어 클립으로 고정한 뒤 헐렁하게 매고 있었던 것도 화근이었다.

이 사고로 임 씨의 차는 앞부분이 크게 찌그러지고, 보닛이 찢길 정도로 파손됐다. 임 씨는 이 정도 충격에도 에어백이 터지지 않은 게 황당했다.

그러나 자동차 제조업체 측은 "조사결과 에어백은 정상이며, 작동 조건이 충족되지 않았을 뿐"이고 밝혔다.

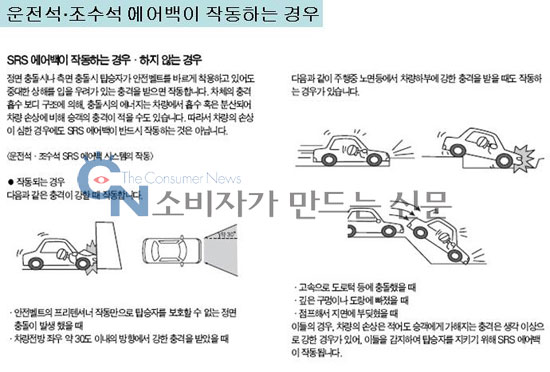

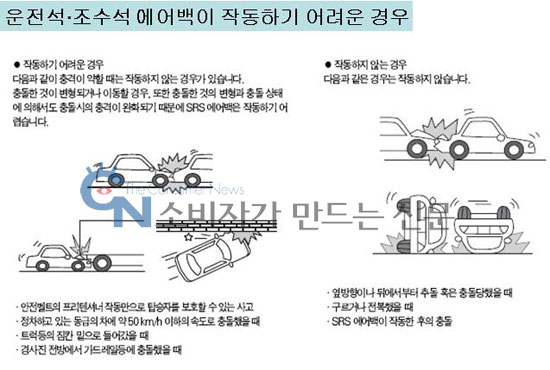

에어백은 모든 충돌 시에 작동하는 것이 아니라는 것. 속도와 힘, 각도 등 충돌 당시의 다양한 조건에 따라 운전자가 상해를 입을 만큼의 충격이 가해진 경우에만 작동한다는 설명이다.

이 문제에 대해서는 논란이 끊이지 않고 있지만, 전문가들은 운전자가 에어백을 맹신해서는 안 된다고 말한다.

대림대학 자동차과 김필수 교수는 "충돌사고로 차량이 반파됐을 지라도 사각지대에 부딪히게 되면 에어백이 작동하지 않을 수 있다. 이는 결함이 아니다"며 "에어백은 사각지대를 줄여주는 보조 안전장치일 뿐이다. 너무 맹신하지 말고 반드시 안전벨트 착용을 생활화해야 할 것"이라고 조언했다.

더구나 임 씨의 경우처럼 에어백이 작동하지 않아 상해를 입었을 때는 보상마저 여의치 않다.

녹색소비자연대 관계는 "현행 자동차 안전기준 등 관련 법규를 통해 에어백이 작동하지 않았을 경우 소비자가 피해보상을 받을 수 있는 방법은 없다"고 말했다.

교통안전공단 관계자는 "보상을 떠나 안전벨트를 착용한 것과 하지 않았을 경우 치사율이 네 배 이상 차이가 난다"며 주의를 당부했다.

"안전벨트 제대로 매자"

에어백 미작동으로 인한 중상을 피하려면 안전벨트를 제대로 매는 게 중요하다.

▶안전벨트는 4~5년 마다 교체해야

안전벨트도 소모품이다. 운전석의 경우 4~5년이 지나면 제 기능을 발휘하지 못할 가능성이 높다. 조임 상태가 불규칙하고 풀었을 때 되돌아가는 힘이 부족하면 새것으로 교체하거나 점검해봐야 한다.

▶안전벨트는 일회용

충돌 사고를 겪은 차량의 안전벨트는 수명을 다했다고 볼 수 있다. 사고의 충격을 모두 흡수했기 때문이다. 이를 방치할 경우 작은 사고에도 안전벨트가 제 기능을 발휘하지 못 해 운전자가 크게 다칠 수 있다.

▶서브마린 조심해야

서브마린이란 정면충돌 사고가 났을 때 탑승객의 하체가 차량 바닥 쪽으로 끌려 내려가 안전벨트가 무용지물이 되는 현상을 말한다. 이럴 경우 신체가 반 토막 나거나 구겨지며 사망할 수 있다.

서브마린은 안전벨트를 꼬인 채로 사용하거나 클립을 사용해 헐렁하게 고정시켜 착용할 경우 발생한다. 또 안전벨트를 겨드랑이 사이로 매거나 어깨띠 부분을 몸 뒤로 넘기는 등 올바르지 않은 방법으로 착용했을 때 발생한다.

안전벨트는 시트 깊숙이 앉은 자세로 골반 띠는 허리 아래에, 어깨띠는 어깨 중앙부에 위치시킨 뒤 '딸칵' 소리가 나게 착용해야 한다.

"안전벨트는 생명줄"

안전벨트를 매지 않은 상태에서 충돌 사고가 발생했을 때의 관성을 팔과 다리로 견뎌낼 수 있는 힘은 150~200kg으로 알려져 있다. 이는 차량이 시속 7km로 달리다 충돌했을 때의 관성력에 해당한다. 안전벨트 없이 신체로만은 견뎌낼 수 없다는 말이다.

시속 150km의 관성력인 2천720kg의 힘을 견뎌낼 수 있는 안전벨트 착용을 생활화하는 것만이 사고에서 살아남는 지름길이다.

한편, 안전벨트 착용은 뒷좌석 탑승자라 할지라도 예외가 아니다. 물론 현행 도로교통법상 뒷좌석 안전벨트는 고속도로에서만 의무화 돼 있으나, 교통사고로 숨진 사람 대부분이 뒷좌석에서 안전벨트를 매지 않았기 때문임을 간과해선 안 될 것이다. 범칙금은 3만원이다.