단어에 감히 금지라는 낱말을 붙여도 되는 것일까. 세상에 이처럼 고귀한 단어는 없다. 우리는 태어나 유년기를 거쳐 어른이 되고 늙어 죽을 때까지 사랑은 위대하며 가장 아름답다고 인지하며 살아간다. 사랑에는 여러 가지 종류가 있다. 그것이 불륜이건 동성애건 사랑은 사랑이다. 하지만 그 사랑 앞에는 ‘금지된’이 옵션처럼 붙는다. 금지된 모든 것에 더욱 열망하고 간절한 것이 인간이다. 이런 인간의 ‘이상한’ 심리는 정확히 규명된 바 없다. 호기심에서 비롯된 금기의 위반들은 짜릿한 결과를 낳을 수도 있지만 결국 인간을 절망의 끝으로 몰아가기 쉽다.

흔히 금지된 사랑의 대표 격인 동성애라고 하면 수많은 편견과 오해들이 있다. 태초에 조물주가 남자와 여자를 만들었기에 그 둘은 자연스레 사랑했다. 누가 먼저랄 것도 없이 이것은 당연한 이치가 됐다. 동성끼리 사랑한다고 하면 대다수의 사람들은 판단한다. 자연에 순리에 거역하는 일이요, 천벌을 받아 마땅할 일이라고 말이다. 그 뿐인가. 동성애는 더럽고 추잡하며 육체적 관계에 초점을 둔 사랑이라는 왜곡된 시선이 지배적이다.

이 연극의 제목은 ‘바이올렛’, 즉 보라색이다. 보라색은 검정색 보다 더 깊은 상처를 보여준다다. 죽음, 우울, 외로움의 색깔인 보라색은 동성애를 상징하는 색이기도 하다. 보라색처럼 깊은 상처와 우울한 사랑, 치명적인 동성애를 그리는 연극 ‘바이올렛’은 영화감독출신의 강정수가 연출했다. 또한 패션디자이너 하용수가 의기투합해 감각적인 장면들을 선보인다.

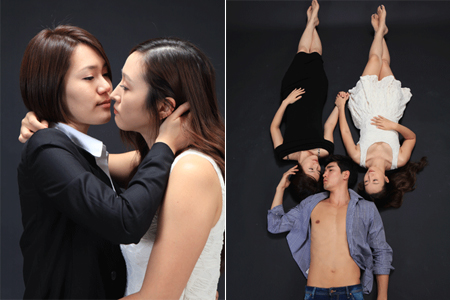

연극 ‘바이올렛’은 동성애, 그것도 레즈비언의 이야기를 다룬다는 점에서 파격적이고 신선한 충격을 던져준다. 주인공 유리는 평범한 여자로 살기 위해 지만과 결혼을 약속한 사이지만, 고교시절 동성애를 나누던 소원의 등장으로 혼란을 겪는다. 혼란의 끝은 분명 파멸이 아닐 텐데도 이 연극은 파멸, 아니 파멸까지는 아니더라고 그것에 가까이 당도한다. 지독한 사랑의 끝은 비극으로 종결된다.

연극 ‘바이올렛’은 동성애, 그것도 레즈비언의 이야기를 다룬다는 점에서 파격적이고 신선한 충격을 던져준다. 주인공 유리는 평범한 여자로 살기 위해 지만과 결혼을 약속한 사이지만, 고교시절 동성애를 나누던 소원의 등장으로 혼란을 겪는다. 혼란의 끝은 분명 파멸이 아닐 텐데도 이 연극은 파멸, 아니 파멸까지는 아니더라고 그것에 가까이 당도한다. 지독한 사랑의 끝은 비극으로 종결된다.

비극을 감싸 안아 슬픔을 가벼운 수증기처럼 승화시킬 희생은 유리에 대한 소원의 사랑으로 대변된다. 그 희생은 사랑과 집착의 아슬아슬한 선에 서 있던 소원의 분명치 않은 감정을 비로소 선명하게 각인시켜준다. 새로운 도전과 실험정신은 논쟁을 두려워 말아야 한다. 그래서인지 모르지만 이 지독하고 애틋해 미치겠는 사랑의 주인공들은 극단적인 선택을 하며 충격적인 결과를 낳는다.

‘이성간이든 동성간이든 사랑 그 자체는 결코 다르지 않으니 차별 말라, 우리도 사랑이다!’라고 울부짖기보다, 자연스럽게 관객들의 가치관에 녹아들어갈 수 있도록 그들은 사랑을 굳건하게 지킨다. 때문에 이성간의 사랑과 동성애도 별반 다르지 않음을 시사하며, 사람이 사람을 사랑하는 것은 모두 같다는 메시지를 전달한다.

반면 개연성 없이 길고 지루하게 이어지는 정사신과 농후한 러브신들은 상업적인 의도로 비춰지기도 한다. 자극적인 장면들에 대한 관객들의 비평이나 세간의 시선 따위는 중요하지 않다는 듯 배우들은 자칫 유치해 미치겠는 대사도 자연스레 읊는다.

연출상 특이한 장면을 꼽자면, 주인공 유리와 소원의 과거 모습을 TV브라운관으로 보여줬다는 점이다. 여고시절 둘의 사랑하는 모습은 해맑고 애틋했으나 자칫 촌스러워 보이는 연출과 함께 맞물린 나레이션의 음향은 미흡했다. 이 장면을 차라리 무대 위에서 재현하는 형식이 관객들에게 생생한 공감을 줄 수 있지 않을까. 성인극이지만, 파격적인 소재와 충격적인 장면들로 논란에 서서 온몸을 바쳐 살신성인 하는 배우들은 용기 있다. 다만 시원스럽지 않은 발성, 간혹 어색한 대사와 표정연기는 아쉬움으로 남는다.

소비자가만드는신문 / 뉴스테이지 강태영 기자