2015년 이후 출고가 60만 원 이하 중저가 단말기 종류가 크게 늘어나 전체 스마트폰의 50%를 넘어섰지만 수요는 90만 원 이상의 '프리미엄 단말기'에만 집중되고 있는 것으로 나타났다. 이로인해 단말기 평균 가격대는 낮아졌지만 수요는 90만 원 이상의 고가 단말기에 집중돼 체감가격을 끌어 올리고 있다.

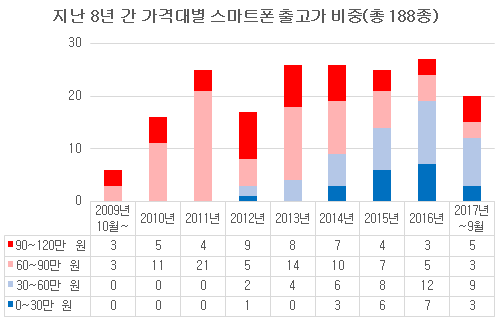

소비자가만드는신문이 2009년 10월 22일부터 올 해 9월 21일까지 만 8년 간 출시된 삼성, LG, 애플, 팬택 4사 스마트폰 188종의 초기 출고가를 조사한 결과 60만 원 이하의 스마트폰 출시가 지속 늘어나며 2015년부터 전체 출시량의 50% 이상을 점유하기 시작한 것으로 나타났다.

60만 원 이하의 중저가 스마트폰은 2012년 3종이 국내 시장에서 최초 출시되며 그 해 전체 출시량의 18%를 점유했다.

2013년에는 15%(4종) ▲2014년 35%(9종) ▲2015년 56%(14종) ▲2016년 70%(19종), ▲2017년 9월까지 60%(12종)를 차지했다. 그로 인해 전체 스마트폰 평균 출고가도 2012년 이후 지속 하락해 80만 원 선에서 50만 원 선으로 대폭 떨어진 것으로 집계됐다.

그러나 이처럼 종류가 늘어났음에도 수요는 고가 단말기에 집중돼 시장 점유율은 빈약한 실정이다.

중저가 단말기의 경우 2016년 점유율은 7.3%로 2015년에 비해 18.1% 낮아지는 등 판매량이 지속 하락 추세인 것으로 알려졌다. 프리미엄급 고가 단말기의 판매량이 2015년 81.9%에서 2016년 92.7%로 대부분을 차지한다.

실제로 시장조사기관 애틀러스 리서치 집계에 따르면 지난 9월 3주부터 10월 2주까지 4주 간 '프리미엄 단말기'가 1위부터 10위까지 주요 인기 순위의 대부분을 차지했다. 1위부터 10위까지의 수요만 합치더라도 전체 휴대전화 판매량의 56.6~73.0%에 달한다.

◆ '판매장려금' 낮은 중저가폰 경쟁력 상실...프리미엄폰 가격 계속 인상

업계에서는 소비자들이 프리미엄 단말기에 몰리는 이유를 '할부 구매' 후 통신요금 처럼 단말기 대금을 납부하는 기존 통신상품 판매 방식 등에서 찾고 있다.

출시 가격은 100만 원에 육박하지만 ‘24개월 할부’, ‘36개월 할부’ 식으로 분납 계약을 체결하고, 대금이 통신요금과 함께 청구되는 방식이다보니 소비자들의 가격 저항이 TV. 냉장고 등 타 전자제품에 비해 낮다.

또한 이통사나 제조사가 프리미엄 단말기를 중심으로 고액의 판매장려금(리베이트)을 얹어주며 소비자들을 유인하는 전략이 지속되는 등 단말기 시장이 판매정책이 최고가 스마트폰 판매에 맞춰져 있다는 점도 원인으로 지적된다.

판매장려금은 대리점들이 판매 이후 소비자에게 페이백(Pay Back, 사후 현금 지급) 형태로 '현금 사은품'을 지급하는데 활용하기도 한다. 페이백을 받으면 100만 원 짜리 단말기를 30만 원에 사는 식의 효과가 발생하는데, 페이백도 없고 성능도 떨어지는 30만 원 짜리 단말기를 굳이 살 필요가 없다는 것이다.

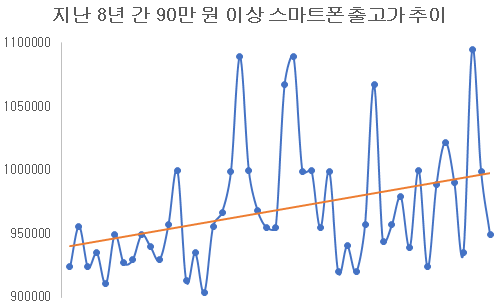

이 같이 시장 상황으로 소비자들이 선호하는 프리미엄 스마트폰은 지난 8년 간 가격이 크게 올랐다.

삼성전자, LG전자, 애플, 팬택 4사에서 총 48종을 90만 원 이상 가격으로 출시했다.

프리미엄 단말기는 2009년 10월 이후 평균 93만4천633원 ▲2010년 93만380원 ▲2011년 94만3천950원 ▲2012년 97만3천622원 ▲2013년 99만8천413원 ▲2014년 96만3천929원 ▲2015년 96만8천825원 ▲2016년 97만8천267원 ▲2017년 9월까지 99만3천520원으로 지속 상승세다.

스마트폰의 전체적인 출시 가격 하락이 실제 단말기 구입 비용 체감과는 정반대의 양상을 보여주고 있는 셈이다.

이 때문에 소비자들의 휴대전화 체감 가격대를 떨어뜨리고 국민의 가계통신비 부담을 완화하기 위해 '단말기 완전자급제'나 '분리공시제' 등이 도입돼야 한다는 의견이 지속 제기되고 있다.

국회 과학기술방송통신위원회 소속 신용현 국회의원(국민의당)은 “고가 단말기 문제가 해결되지 않고서는 국민의 가계통신비 부담은 지속될 수밖에 없다”며 “단계적으로 단말기 자급제를 활성화하고 분리공시제를 도입하는 한편 단말기 가격 뒤에 숨어있는 제조사의 리베이트(판매장려금) 공개를 적극 검토해야 한다”고 목소리를 높였다.

[소비자가만드는신문=정우진 기자]