대형 증권사의 매수 의견 리포트 편중이 중소형사나 외국계보다 더 심한 것으로 조사됐다. 10대 증권사의 매수 비중은 업계 평균보다 크게 높았지만 매도 의견은 업계 평균의 10분의 1에도 미치지 못했다.

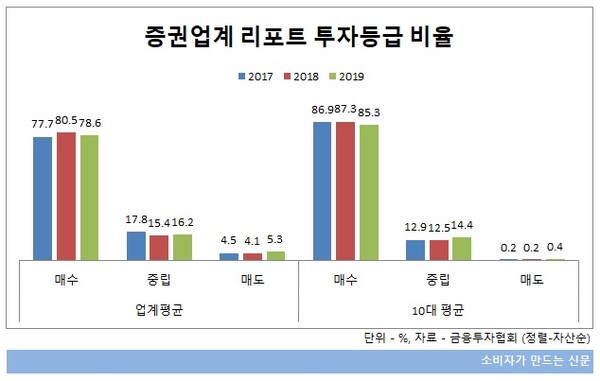

23일 금융투자협회에 따르면 지난 한 해 47개 증권사의 매수 리포트 평균 비중은 78.6%로 전년 대비 1.9% 포인트 소폭 하락했다. 같은 기간 중립(보유) 비중은 16.2%로 0.8% 포인트, 매도 비중은 1.2% 포인트 상승한 5.3%로 집계됐다.

반면 자산 상위 10대 증권사의 매수 비중은 85.3%로 업계 평균보다 6.7% 포인트 높은 반면 매도 비중은 0.4%에 그쳐 4.9% 포인트 낮았다. 중립은 14.4% 였다. 매도 리포트 비중이 업계 평균 대비 10분의 1에도 미치지 못하는 셈이다.

매수 의견 비중이 가장 높은 곳은 키움증권 97.3%로 전년보다 1% 포인트 높아져 2년 연속 10대사 중 최고치를 기록했다. 신한금융투자가 96.1%, 미래에셋대우가 93.9%로 뒤를 이었다.

NH투자증권·KB증권·삼성증권·메리츠종금증권 등 4개사는 지난해보다 매수 편중 현상이 다소 하락했다. NH투자증권은 지난해보다 매수 비중이 74.9%로 떨어져 업계 평균에도 못 미쳤다. KB증권 75.9%, 삼성증권도 77%로 낮은 축에 속했다.

메리츠종금증권은 79.4%로 집계됐다. 메리츠증권은 2017년 96.1%, 지난해 95.5%에 이를만큼 매수 편중이 도드라졌지만 지난해 16% 포인트 이상 편중 현상이 완화됐다.

메리츠종금증권 관계자는 "기업 상황이나 지난해 다양한 국제 이슈가 발생하면서 예상치 못하게 전망이 수정된 것으로 보인다"며 "투자자들에 올바른 정보를 주려고 하다보니 자연스레 시장 상황에 따라 바뀌었다"고 설명했다.

10대 증권사의 매도 비중도 지난해와 큰 차이없는 0.4%로 집계됐다. 신한금융투자의 매도 의견 비중이 3%로 가장 높았고 키움증권이 0.7%로 집계됐다.

그외 나머지 8개사는 지난해 매도 리포트를 하나도 내지 않았다.

금융감독원이 증권사 리포트의 과도한 매수의견 비중을 완화하기 위해 2017년 부터 '괴리율 공시제'를 시행했지만 대형사일수록 별다른 효과를 발휘하지 못하고 있는 것이다. 괴리율 공시제는 일부 증권사가 목표주가를 지나치게 높게 잡고 고평가하는 점을 방지하기 위해 현 주가와 목표주가 간 차이(괴리)를 공개해 현실적인 의견을 제시하는 취지다.

반면 외국계 증권사는 상대적으로 매수 비중이 낮고 매도 비중이 높았다. 15개 외국계사 매수 의견 평균 비중은 57.5%에 그쳤고 매도 의견은 13.7%에 달했다.

씨엘에스에이(CLSA)코리아증권의 매도 비중은 28.9%, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 26.3%, 노무라금융투자가 20.6%로 국내사보다 훨씬 더 많은 매도 의견을 보였다.

증권업계에서는 추천 종목을 권하는 리포트의 특성상 매수 의견 편중은 불가피하다고 설명한다. 애널리스트의 업무가 수많은 기업 중 투자자에게 성장가능성있는 곳을 분석해 제시하는데 있다는 얘기다.

또한 증권사와 기업 간의 관계를 고려하지 않을 수 없다는 설명도 있다. 금융사가 기업을 상대로 영업을 하다보니 금융상품 가입 등 비즈니스 차원에서 좋지 않은 내용을 리포트에 담기 힘들다는 것이다.

다만 최근 들어 증권사의 수익 포트폴리오가 다양해진만큼 이같은 현상은 완회되고 있다는 게 중론이다. 예전만큼 투자 리포트의 파급력이 크지 않은 데다가 최근 기업금융 등의 규모가 커지면서 개별 기업과의 비즈니스 연관성이 떨어지고 있다는 설명이다.

증권사 관계자는 "최근에는 기업의 직접 주식거래가 많지도 않고 국민연금 등 연기금 분야에서 수익을 추구하기 때문에 과거 관행은 줄어드는 분위기"라고 설명했다.

[소비자가만드는신문=황두현 기자]