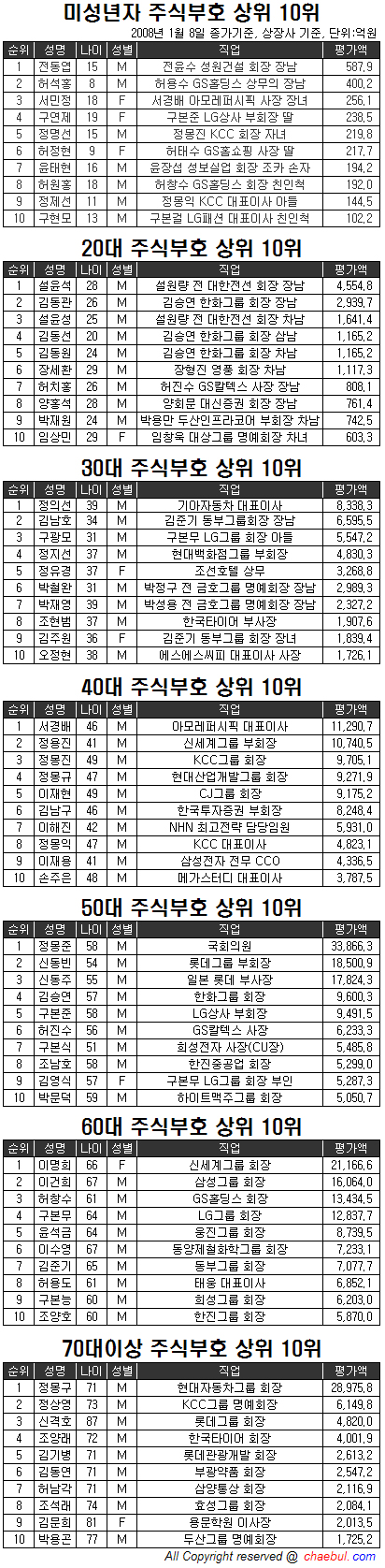

국내 상장사 대주주와 친인척은 1인당 평균 240억원어치의 주식재산을 보유하고 있으며, 연령별로는 60대가 평균 331억원을 보유해 주식재산이 가장 많은 것으로 조사됐다.

특히 상장사 대주주의 직, 방계 가족 중 미성년자(1990년 1월 이후 출생자)는 1인당 평균 32억원어치의 주식재산을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 아직 돈이 무엇인지도 제대로 이해 못할 나이인 8살짜리가 400억원이상,9살짜리가 217억원어치의 주식을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

주식외에 이들이 앞으로 물려 받을 유산까지 합하면 이들은 모두 코흘리개 시절부터 돈더미에 앉아서 살 수 있는 셈이다.(표 참조)

9일 재벌닷컴이 전날(8일) 종가기준으로 1천770개 상장사 대주주 및 친인척 가운데 1주 이상의 주식을 보유하고 있는 3천867명의 주식지분 가치를 평가한 결과, 보유지분 평가총액은 92조9천529억원으로 1인당 평균 240억원이었다.

상장사 대주주 및 친인척이 보유한 주식 평가총액은 전날(8일) 종가기준으로 상장사 시가총액 1천16조 7천396억원의 8.7%이다.

또 연령별로는 만 19세 미만인 미성년자가 1인당 평균 32억원, 20대가 149억원, 30대가 218억원, 40대가 235억원, 50대가 301억원, 60대가 331억원, 70대 이상은 286억원어치의 주식재산을 가지고 있는 것으로 나타났다.

미성년자 중에서는 전윤수 성원건설 회장의 아들 전동엽군(15)이 587억원으로 가장 많았고, 허용수 GS홀딩스 상무의 아들 석홍군(8)이 400억원, 서경배 아모레퍼시픽 사장의 장녀 민정양(18)이 256억원, 구본준 LG상사 부회장의 딸 연제양(19)이 238억원, 정몽진 KCC그룹 회장의 아들 명선군(15)이 219억원이 뒤를 이었다.

또 20대에서는 고(故) 설원량 대한전선 회장의 아들 설윤석 대한전선 과장(28)이 4천554억원으로 1위였고, 지난해 연말에 부친인 김승연 한화그룹 회장으로부터 (주)한화 주식을 대량 증여받은 동관씨(26)가 2천939억원으로 다음이었다.

재계의 차세대 경영인으로 주목 받고 있는 30대에서는 정의선 기아차 사장(39)이 8천338억원으로 가장 많았으며, 김준기 동부그룹 회장의 아들 남호씨(34)가 6천595억원, 구본무 LG그룹 회장의 아들 광모씨(31)가 5천547억원이었다.

재계의 실세그룹으로 부상중인 40대에서는 서경배 아모레퍼시픽 사장과 정용진 신세계그룹 부회장이 1조1천290억원과 1조740억원으로 1, 2위를 차지한 가운데 정몽진 KCC그룹 회장이 9천705억원, 정몽규 현대산업개발 회장이 9천271억원, 이재현 CJ그룹 회장이 9천275억원의 순이었다. 이건희 삼성그룹 회장의 아들 이재용 삼성전자 전무는 4천336억원이었다.

50대에서는 경영인은 아니지만 현대중공업 최대주주인 정몽준 국회의원이 3조3천866억원으로 상장사 주식부자 1위를 달리고 있으며, 롯데가 형제인 신동빈 롯데그룹 부회장과 신동주 일본롯데 부사장이 1조8천500억원과 1조7천824억원으로 앞선 가운데 김승연 한화그룹 회장이 9천600억원, 구본준 LG상사 부회장이 9천491억원의 순이었다.

또 60대에서는 이명희 신세계그룹 회장이 2조1천166억원, 이건희 삼성그룹 회장이 1조6천64억원, 허창수 GS그룹 회장이 1조3천434억원, 구본무 LG그룹 회장이 1조2천837억원, 윤석금 웅진그룹 회장이 8천739억원이었다.

70대에서는 그룹총수로 활발하게 경영활동을 하고 있는 정몽구 현대기아차그룹 회장이 2조8천975억원으로 단연 앞선 가운데 정상영 KCC그룹 회장이 6천149억원, 신격호 롯데그룹 회장이 4천820억원, 조양래 한국타이어 회장이 4천1억원, 김기병 롯데관광개발 회장이 2천613억원의 주식재산을 가지고 있다.

한편 이번 조사결과, 50대와 60대의 주식재산이 다른 연령층에 비해 비교적 많은 것으로 나타났는데, 이는 현재 이 연령대 사람들이 기업 현장에서 경영활동을 주도하고 있기 때문으로 분석되며, 차세대 경영인으로 부상중인 30대와 40대 사람들의 주식재산도 평균치 보다는 낮지만 최근 증여나 상속 등이 가속화하면서 크게 늘어나고 있는 것으로 분석됐다.

특히 70대 이상 고령자들의 재산이 평균치 보다 높게 나타남에 따라 향후 상당수 상장사에서 대주주 및 일가족간 증여, 상속 등이 이루어질 가능성이 높은 것으로 관측되고 있다.

'코흘리개' 재벌들 "아버지, 할아버지, 조상님 덕입니다"

- 유태현기자 csnews@csnews.co.kr

- 승인 2008.01.10 07:15

- 댓글 0

이 기사를 공유합니다

저작권자 © 소비자가 만드는 신문 무단전재 및 재배포 금지

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글쓰기

계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해

댓글을 남기실 수 있습니다.

댓글을 남기실 수 있습니다.