SK그룹이 지난 5년간 편입한 해외 계열사 10개 중 7개 이상이 반도체·신재생에너지·제약·AI 등 ‘4대 신성장축’ 사업을 영위하는 것으로 나타났다.

신성장축 역량 강화를 위해 해외 계열사를 대거 편입했고 IT, 화학 계열 등 수익성이 떨어지는 사업은 정리했다.

20일 소비자가만드는신문이 2020년부터 2025년 4월 말까지 SK그룹 해외 계열사 현황을 조사한 결과 편입은 443개, 제외는 249개로 집계됐다.

발전프로젝트, 건설, 금융 등 단기간의 사업 영위를 위해 신설된 특수목적법인(SPC)을 제외하면 편입은 140개, 제외는 145개다. 편입보다 제외 기업이 많은 것은 2024년부터 대규모 리밸런싱(사업재편)을 본격화한 영향으로 풀이된다.

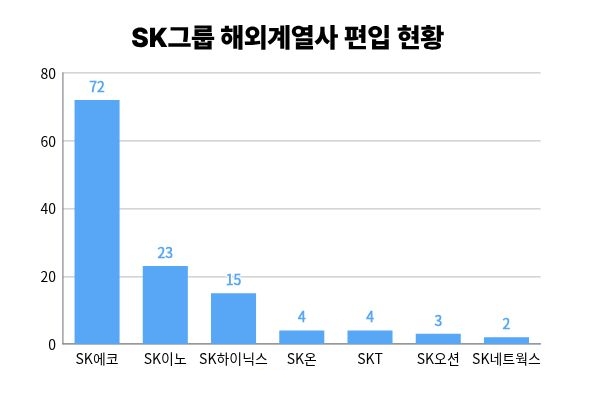

계열사 별로 살펴보면 SPC를 제외하고 5년여간 편입된 해외 계열사는 SK에코플랜트가 72개로 가장 많다. SK이노베이션 23개, SK하이닉스 15개 등이다.

이 기간 SK그룹이 편입한 해외 계열사는 리사이클링 부문이 65개로 가장 많다. 이어 ▲반도체 15개 ▲신재생에너지 10개 ▲제약·바이오 7개 ▲AI 5개 등 그룹이 ‘4대 신성장축’으로 천명한 사업을 영위하는 기업이 102개(72.9%)에 달한다.

리사이클링 부문은 SK그룹이 추진하는 ‘순환경제’ 전략의 핵심 축이다. 폐기물 자원화는 신재생에너지 분야의 핵심 전략 중 하나다.

단순 재활용을 넘어 전자·전기 폐기물에서 반도체 소재를 추출하고 폐배터리·폐플라스틱을 원료화해 고부가 사업군으로 키운다는 방침이다. SK그룹은 반도체 밸류체인과 시너지도 기대하고 있다.

SK이노베이션 E&S(대표 추형욱)는 태양광, 풍력 중심의 대규모 파이프라인을 확보를 위해 신재생에너지 관련 해외 법인 9개를 편입했다.

지난 2021년 인수한 미국의 Key Capture Energy가 대표적이다. 태양광, 풍력 발전과 연계해 전력을 저장 및 공급하는 대규모 배터리 에너지저장장치(BESS)를 개발 및 운영한다.

SK는 이 회사를 통해 미국 북동부와 중부 지역 및 캘리포니아 등 재생에너지 비중이 확대되고 있는 지역을 중심으로 시장을 확대할 계획이다.

반도체 해외 계열사는 인텔의 낸드 사업 부문을 인수하면서 편입된 곳들이 대부분이다.

SK하이닉스는 2020년 10월 인텔의 낸드 사업 부문을 인수에 나섰다. 소요 금액만 90억 달러(약 10조2000억 원)에 달하는 초대형 기업합병(M&A)으로 국내 M&A 사상 최대 규모다.

인수 절차는 3월 말 완료되며 SK그룹 해외 계열사에 신규로 이름을 올렸다. SK하이닉스는 이를 통해 글로벌 메모리 반도체 시장에서 D램과 낸드플래시를 모두 아우르는 선두 기업으로 도약할 수 있는 발판을 마련했다.

AI 부문 해외 계열사 편입은 SK텔레콤이 주도했다.

SK텔레콤은 2023년과 2024년 사피온INC, 아스트라 AI 인프라, 글로벌 AI 플랫폼 코퍼레이션, SKT 이노베이션 펀드, SKT아메리카 등 AI 관련한 해외 계열사를 편입했다.

글로벌 AI기업으로 도약하기 위한 취지로 풀이된다. SKT아메리카는 SK텔레콤의 AI 에이전트 에이닷의 글로벌 추진 역할을 담당한다.

SK텔레콤은 지난 9월 말 전사 AI 역량을 결집한 ‘AI CIC(Company in Company)’를 신설했다. 유영상 대표는 “AI 골든타임을 잡겠다”는 포부를 내비쳤는데, 에이닷을 통해 사업 확장과 수익화를 노리고 있다.

최태원 SK그룹 회장은 지난 8월 개최된 '이천포럼 2025'에서 "이제는 AI, 디지털 트랜스포메이션(DT) 기술을 속도감 있게 내재화해 차별화된 경쟁력을 만들어야 하는 시대"라며 "구성원 개개인이 AI를 친숙하게 가지고 놀 수 있어야 혁신과 성공을 이룰 수 있다"고 AI의 중요성을 강조한 바 있다.

사피온은 SK그룹의 ‘AI 기업 전환(AX)’ 전략을 맡는다. 엔비디아가 사실상 독점하고 있는 글로벌 AI 반도체 시장에서 ‘한국형 대안’으로 자리매김하겠다는 목표를 갖고 있다. 최근에는 미국 법인을 중심으로 글로벌 빅테크 및 클라우드 기업과의 협력을 확대하고 있다.

제약·바이오 부문에서는 ▲SK바이오사이언스(대표 안재용) ▲SK바이오팜(대표 이동훈) ▲SK플라즈마(대표 김승주) ▲SK팜테코(대표 요그 알그림) 등이 글로벌 위탁생산(CMO/CDMO) 확대 및 신약 투자를 위한 차원에서 해외 계열사를 편입했다.

SK바이오사이언스는 독일과 미국에서 글로벌 위탁생산 사업을 운영하는 IDT 바이오로지카를 지난해 인수했다.

SK바이오사이언스는 2028년까지 IDT 바이오로지카의 매출을 두 배로 늘리고 상각 전 영업이익(EBITDA)은 매출의 최대 25% 수준으로 달성한다는 목표다. 올해 상반기 2415억 원의 매출을 기록했다.

SK바이오팜은 지난 2021년 중국 상하이에 있는 글로벌 투자사 '6디멘션캐피탈'과 이그니스 테라퓨틱스를 합작 설립했다. 이그닉스 테라퓨틱스는 SK바이오팜이 개발한 세노바메이트와 솔리암페톨, 기타 중추신경계(CNS) 치료제 후보물질들을 중화권에서 상업화하기 위한 판권을 보유하고 있다.

SK플라즈마는 지난 2023년 인도네시아 국부펀드와 합작법인 SK플라즈마코어를 설립했다. 자카르타 카라왕산업단지에 2026년 4분기 가동을 목표로 연간 60만 리터의 혈장을 분획할 수 있는 혈액제제 생산공장을 건설 중이다.

SK팜테코는 세포·유전자치료제 분야에서 연구부터 상업 생산까지 가능한 체계를 갖추기 위해 지난 2023년 미국의 세포·유전자치료제 위탁개발생산 기업인 센터 포 브레이크스루 메디슨스(CBM)의 지분 과반을 인수했다.

5년간 제외된 계열사는 IT와 화학 업종 기업이 37개, 28개로 많다. 대규모 리밸런싱 작업 과정에서 수익성이 떨어지는 분야의 몸집을 줄인 것이다.

지주사 (주)SK는 지난 4월 자회사인 SK스페셜티(대표 김양택)의 지분 85%를 국내 사모펀드인 한앤컴퍼니에 매각했다. 지분의 가치는 약 2조7000억 원 규모다. 이에 따라 SK스페셜티의 해외 계열사 5개가 제외됐다.

SKC(대표 박원철)는 2023년 폴리우레탄(PU) 원료 사업을 운영하는 SK피유코어를 매각했는데 이에 따라 베이징, 유럽, 인도, 멕시코 등에 위치한 SK피유코어의 해외 법인이 제외됐다.

SK케미칼(대표 안재현)은 2021년 중국 자회사인 칭다오유한공사를 포함한 탄소섬유 복합소재 사업을 도레이그룹에 매각했다.

SK플래닛은 올해 들어 미국과 싱가포르 등 통신판매업 및 코인발행 해외 사업에서 모두 철수했다. 사업 리밴런싱을 통해 사실상 OK캐쉬백을 비롯한 마케팅 플랫폼 사업만 남겼다.

[소비자가만드는신문=정은영 기자]