우리은행(행장 이광구) 주가가 연일 오르면서 지주사 전환을 위한 분위기가 무르익고 있지만, 예금보험공사(사장 곽범국)가 소극적인 태도를 보이면서 불협화음이 일고 있다.

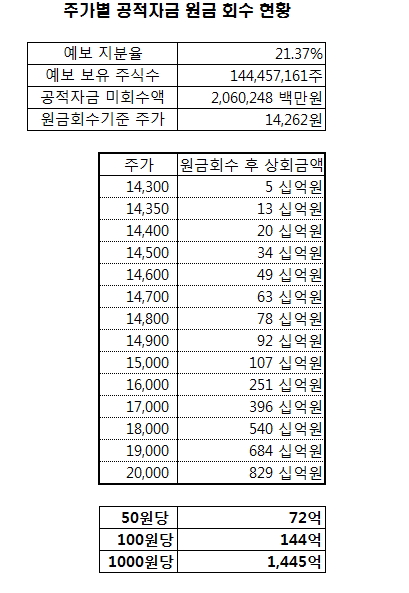

우리은행 주가는 11일 종가 기준 1만6천350원을 기록, 공적자금 회수기준을 훌쩍 넘어섰지만 예보 측은 우리은행 잔여 지분 21.37%(1억4천445만7천161주) 매각이 시기상조라며 미온적인 태도를 보이고 있기 때문이다.

특히, 우리은행의 지주사 전환에 대해서는 새 정부가 입장을 먼저 정해야 한다며 책임을 떠넘기고 있는 상황이다.

우리은행 주가는 11일 종가 기준 1만6천350원을 기록, 공적자금 회수기준을 훌쩍 넘어섰지만 예보 측은 우리은행 잔여 지분 21.37%(1억4천445만7천161주) 매각이 시기상조라며 미온적인 태도를 보이고 있기 때문이다.

특히, 우리은행의 지주사 전환에 대해서는 새 정부가 입장을 먼저 정해야 한다며 책임을 떠넘기고 있는 상황이다.

우리은행은 늦어도 3분기에는 예보와 협의해 잔여 지분 21.37%가 매각되고 , 연내 지주사 전환을 신청한 뒤 내년 상반기(1∼6월) 지주사 전환을 마무리할 계획이지만, 예보의 미온적인 자세에 속앓이를 하고 있다.

우리은행은 현재 주가 강세로 인해 예보 측이 보유지분 전량을 미룰 이유가 없다고 보고 있다. 현재 주가 1만6천350원은 예보의 공적자금 회수 기준 1만4천262원은 물론, 일부 투자자의 콜옵션(특정 조건에 매수할 수 있는 권리) 행사 여부를 감안한 공적자금 회수 기준 1만4천326원 을 훌쩍 넘어섰다.

예보가 보유하고 있는 우리은행 잔여 지분 21.37%(1억4천445만7천161주)를 11일 종가 기준으로 모두 매각한다면 예보가 벌어들이는 차액은 2천510억 원을 넘는다.

시중은행과 달리 예보의 설립 목적이 ‘예금자보호와 금융제도의 안정성 유지’이고, 우리은행 잔여 지분을 통한 수익률 장사가 아니므로 우리은행 잔여 지분 21.37%를 전량 매각하는 데 시간을 끌 이유는 별로 없다.

오히려 잔여 지분 매각으로 공적자금 회수가 모두 이뤄지기 때문에 우리은행에 대한 혈세 투입 등의 논란에서 자유로울 수 있고, 정부가 민간은행 경영에 관여한다는 부정적 이미지에서도 벗어날 수 있다.

오히려 잔여 지분 매각으로 공적자금 회수가 모두 이뤄지기 때문에 우리은행에 대한 혈세 투입 등의 논란에서 자유로울 수 있고, 정부가 민간은행 경영에 관여한다는 부정적 이미지에서도 벗어날 수 있다.

이달 초 우리은행 주가가 1만4천 원 대에 머무를 당시, 예보측은 우리은행 잔여 지분 매각에 대한 외부의 “공적 자금 회수 주가가 넘었으니 매각이 적절하다”는 압박에 대해 시기상조라고 부정적인 태도를 보인 바 있다.

지난해 우리은행 민영화 당시 할인율(약 7%)을 감안하면 우리은행 주가가 최소 1만5천600원 이상은 올라야 한다는 이유에서다.

당시 예보 관계자의 입에서 “집주인(예보와 금융당국)은 아무 말이 없는데 전세 사는 사람(우리은행)이 집을 팔겠다고 말하는 꼴”이라는 여과 없이 불쾌감을 드러낸 언사도 나왔다.

하지만 11일 우리은행 주가가 1만6천350원을 기록한 상황에서도 예보측은 잔여 지분 매각에 대해 뚜렷한 입장을 내놓지 못했다.

오히려 “새 정부가 출범했기 때문에 우리은행 지주사 전환 허용에 대한 새 정부의 입장 표명이 선행돼야 한다”고 출범 2일째인 문재인 정부에 책임을 떠넘겼다.

이로 인해 우리은행의 지주사 전환 계획은 속도를 내기 어려운 상황이다.

최근 임종룡 위원장의 사퇴로 공석이 된 금융위원장직에 김기식 전 새정치민주연합 의원이 차기 위원장으로 거론되고 있는 점도 부담이다.

김기식 전 의원은 지난 2015년 한국거래소 지주사 전환 반대와 더불어 LG와 SK, LS, CJ 등 지주사가 재벌 총수일가의 사익 추구 수단이 되고 있다며 지주사에 대해 다수의 비판적 의견을 냈던 인물이다.

이 같은 상황 인식 속에서, 우리은행 내부에서는 주가가 연일 최고치를 경신함에도 불구하고 예보의 시큰둥한 반응이 지속되자, "민영화에 이어 지주사 전환도 15년이 걸리는 것이 아니냐"는 자조적인 이야기마저 나오고 있다.

김기식 전 의원은 지난 2015년 한국거래소 지주사 전환 반대와 더불어 LG와 SK, LS, CJ 등 지주사가 재벌 총수일가의 사익 추구 수단이 되고 있다며 지주사에 대해 다수의 비판적 의견을 냈던 인물이다.

이 같은 상황 인식 속에서, 우리은행 내부에서는 주가가 연일 최고치를 경신함에도 불구하고 예보의 시큰둥한 반응이 지속되자, "민영화에 이어 지주사 전환도 15년이 걸리는 것이 아니냐"는 자조적인 이야기마저 나오고 있다.

[소비자가만드는신문=김정래 기자]

저작권자 © 소비자가 만드는 신문 무단전재 및 재배포 금지