미래에셋증권과 대우증권이 합병 후 단일 사업보고서를 제출하기 시작한 2017년부터 올해 상반기까지 순영업수익을 살펴보면 자산운용(트레이딩), 투자중개(브로커리지), 기업금융(IB), 자산관리(WM) 등 4대 사업부문 전체에서 두 회사 간의 역전 현상이 최소 1회 이상 벌어지고 있을 정도다.

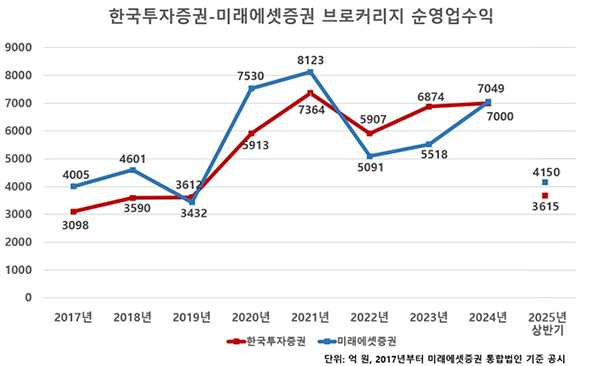

특히 리테일 고객 기반의 브로커리지 부문에서는 8년 간 총 3차례나 순위가 바뀌었다.

올해 상반기 기준으로 부문별 영업수익을 비교하면 한국투자증권이 트레이딩과 IB 부문에서 우위를 보였고, 미래에셋증권은 브로커리지와 WM 부문에서 돈을 더 벌었다.

올해 상반기 두 회사의 순이익은 한국투자증권이 1조1949억 원으로 미래에셋증권의 6991억 원을 크게 앞질렀지만, 4대 사업부문의 순영업수익은 한국투자증권(1조5812억 원)이 미래에셋증권(1조4548억 원)을 근소하게 앞섰다.

눈에 띄는 점은 트레이딩 부문에서 과거 강세를 보였던 한국투자증권이 미래에셋증권에 거의 따라 잡혔지만, IB 부문에서는 3000억 원이 넘는 격차를 보이면서 두 회사의 체질이 확연히 바뀌고 있다는 사실이다.

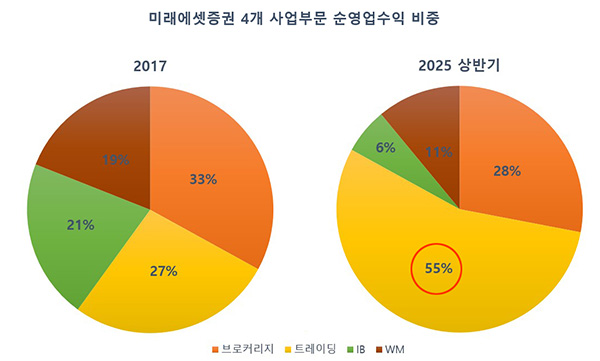

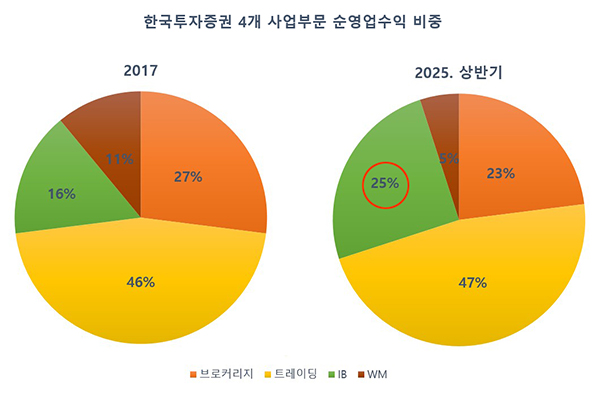

실제로 두 회사의 사업부문별 비중은 2017년 이후 큰 변화를 보이고 있다.

2017년만해도 미래에셋증권은 4대 사업부문 순영업수익에서 트레이딩이 차지하는 비중이 27%에 불과했으나 올 상반기에는 55%로 늘었다. 과거 비중이 제일 높았던 브로커리지 비중은 20%대로 떨어졌다.

이에 비해 한국투자증권은 트레이딩 비중은 46%에서 47%로 큰 변화를 보이지 않았지만, IB비중이 16%에서 25%로 높아졌다.

미래에셋증권이 경쟁사 임원을 다수 영입해 트레이딩에서 맞불을 놓고 있는 동안, 한국투자증권은 발행어음 사업을 선점해 IB부문에서 두각을 나타내고 있는 양상이다. 한국투자증권은 종합투자계좌(IMA) 사업에도 주도권을 발휘하고 있어 IB부문의 강세가 지속될 것으로 보인다.

WM부문은 한국투자증권이 고액자산가를 중심으로 탄탄한 수익기반을 자랑하고 있지만 미래에셋증권이 연금사업 기반으로 경쟁력을 갖추면서 수익성 측면에서도 수 년 째 우위를 지키고 있다.

◆ 8년 간 세 차례 자리 바뀐 '브로커리지 부문' 미래에셋증권 근소한 우세

두 증권사가 가장 치열한 경쟁을 펼치는 분야는 브로커리지 부문이다. 통합 미래에셋증권 출범 이후 8년 간 두 증권사의 순영업수익 순위는 세 차례나 뒤바뀔 정도였다.

미래에셋증권은 2017년과 2018년 각각 브로커리지 순영업수익이 4005억 원과 4601억 원으로 국내 증권사 중에서 가장 많았다. 통합법인 출범 당시 고객수 280만 명, 1억 원 이상 고액자산가 수도 13만 명에 달하는 국내 최대 고객 인프라 덕분이었다.

그러나 이듬해 미래에셋증권은 증시 거래대금 감소 영향으로 순영업수익이 3432억 원으로 전년 대비 1169억 원 감소하면서 3612억 원을 기록한 한국투자증권에 180억 원 차이로 잠시 밀리게 된다.

하지만 이듬해 코로나19 팬데믹과 동학개미운동이 시작되면서 해외주식에 강점을 지닌 미래에셋증권이 수혜를 입게 되면서 브로커리지 부문 순영업수익 1위로 복귀하게 된다.

2020년 미래에셋증권의 브로커리지 부문 순영업수익은 전년 동기 대비 2배 이상 급증한 7530억 원으로 5913억 원에 그친 한국투자증권을 제치고 재역전하게 된다. 이 기간 미래에셋증권의 해외주식 자산규모도 7조6000억 원에서 16조3000억 원으로 2배 이상 증가한 부분이 영향을 미쳤다.

2021년에도 미래에셋증권은 브로커리지 부문 순영업수익 8123억 원으로 사상 최대치를 달성했지만 전체 증권사 순위에서는 키움증권에 밀려 2위로 내려앉았다. 다만 한국투자증권과의 격차는 759억 원으로 여전히 앞서고 있었다.

그러나 2022년과 2023년에는 한국투자증권이 재역전에 성공한다. 2022년은 동학개미운동 열기가 식으면서 전체 증권사 브로커리지 수익이 동반 하락하던 시기였다.

해외주식 거래대금 급증으로 호실적을 기록했던 미래에셋증권도 2022년 브로커리지 순영업수익이 전년 대비 37.3% 감소한 5091억 원으로 주춤했다. 한국투자증권 역시 같은 기간 브로커리지 순영업수익이 7364억 원에서 5907억 원으로 19.8% 감소했지만 감소폭은 상대적으로 낮았다.

한국투자증권 역시 거래대금 감소로 수수료 수익은 크게 줄었지만 기준금리 상승으로 인한 예치금 이자수익이 늘면서 브로커리지 부문 전체 수익 감소의 일부분을 상쇄했기 때문이다.

다만 지난해부터는 다시 미래에셋증권이 역전하며 주도권을 가져가는 모습이다. 지난해 미래에셋증권 브로커리지 부문 순영업수익은 7049억 원으로 7000억 원을 기록한 한국투자증권을 불과 49억 원 차이로 제쳤다.

역전의 비결은 이번에도 '해외주식'이었다. 지난해 미래에셋증권은 해외주식 수수료 수익으로 2701억 원을 벌어들이며 국내 증권사 중에서 가장 많은 수익을 가져갔다. 연간 거래대금은 172조 원 수준으로 업계 5위였지만 고액자산가가 상대적으로 많아 수수료 수익은 오히려 월등히 높았다.

올해 상반기 역시 미래에셋증권의 순영업수익이 4150억 원으로 3615억 원에 그친 한국투자증권을 535억 원 격차로 앞서 있는 상황이다.

◆ '채권명가' DNA 이어받은 미래에셋, 한투 에이스 영입하며 트레이딩 부문 앞서가

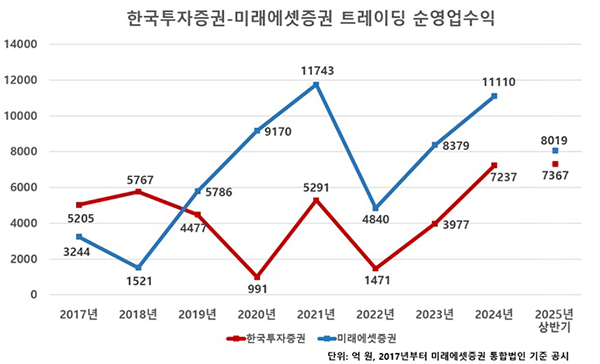

미래에셋증권이 한국투자증권보다 가장 우세한 영역은 보유한 채권과 주식 등 금융자산을 운용해 수익을 내는 트레이딩 부문이다.

하지만 처음부터 트레이딩 부문 경쟁력이 앞선 것은 아니었다. 통합법인 출범 전 미래에셋증권은 금융상품 판매 중심의 자산관리 명가였으나 트레이딩 부문에서는 두각을 나타내지 못했다.

실제로 통합법인 출범 직전이었던 2015년 기준 미래에셋증권의 트레이딩 순영업수익은 1844억 원으로 2718억 원을 기록한 대우증권보다 약 970억 원 가량 적었다.

그러나 '채권명가' 대우증권 인수로 트레이딩 부문 경쟁력 개선에 나선다. 당시 대우증권은 증권사 트레이딩 부문 순영업수익 1위를 독차지 할 만큼 채권운용 중심으로 강점을 지닌 회사였다. 국내 증권사 중 유일하게 전담 리서치 인력을 두는 인적 자원도 풍부했다.

박현주 미래에셋 회장도 합병 과정에서 트레이딩 부문 조직을 기존 대우증권 조직체계를 기반으로 만들고 S&T부문 초대 수장으로 김국용 미래에셋대우 부사장을 앉힐 정도로 대우증권의 역량을 인정할 정도였다.

그러나 통합법인 출범 후 2년 간 미래에셋증권은 트레이딩 부문 순영업수익이 하락하며 부진에 머물렀다. 그러자 미래에셋증권은 한국투자증권의 에이스를 대거 영입하는 초강수를 두게 된다.

파생부문 강화를 위해 당시 증권업계 연봉킹이었던 김성락 한국투자증권 투자금융본부 전무와 김연추 투자공학부 팀장을 영입한 선택은 신의 한수가 된다.

당시 최현만 미래에셋 수석부회장은 "미래에셋은 1등 증권사로 최고의 인재가 모이고 있다. 최고의 대우를 해줄 것"이라면서 "역량 개발을 위해 노력하는 사람에게 지원을 아끼지 않겠다"며 자신감을 나타내기도 했다.

두 사람은 한국투자증권에서 파생상품 개발을 총괄했는데 미래에셋증권 이직 후 트레이딩본부에 배치됐고 이들이 영입된 첫 해였던 2019년 미래에셋증권의 트레이딩 부문 순영업수익은 5786억 원으로 전년 동기 1521억 원 대비 3배 이상 증가하게 된다. 라이벌 한국투자증권은 4477억 원에 머무르며 처음으로 미래에셋증권이 역전하게 된다.

이후 미래에셋증권은 트레이딩 부문에서 한국투자증권에 한 차례도 역전을 허용하지 않고 올해 상반기까지 앞서있는 상황이다.

다만 트레이딩부문에서 미래에셋증권의 우세가 이어질지는 미지수다. 한국투자증권은 지난 2022년 관련 순영업수익이 1471억 원으로 저점을 찍은 뒤 3년 연속 큰 폭의 반등에 성공하며 역전을 노리고 있다.

올해 상반기 기준 미래에셋증권 트레이딩 부문 순영업수익은 8019억 원, 한국투자증권은 7367억 원으로 두 회사 간 격차는 652억 원에 불과하다. 지난헤 연간 기준 격차가 4000억 원 남짓이라는 점에서 한국투자증권이 많이 좁혔다.

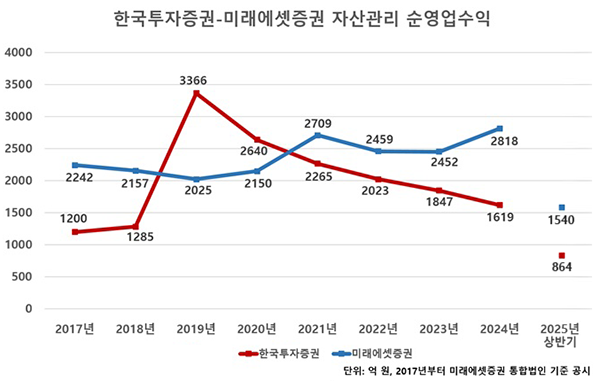

◆ 자산관리는 미래에셋증권 근소한 우위... 연금사업 기반 튼튼

WM 부문도 미래에셋증권이 통합법인 출범 이후 순영업수익을 연간 2000억 원대를 꾸준히 유지하며 한국투자증권에 앞서 있다.

미래에셋증권은 통합법인 출범 전부터 연금상품 중심으로 금융상품 판매가 활발한 증권사였다. 특히 대우증권 통합 직후인 2016년 말 기준 점포 수가 169곳으로 국내 최대 오프라인 채널을 보유하며 막강한 영업 네트워크를 갖추고 있었다.

다만 통합법인 출범 후 2019년부터 2020년까지 2년 간 한국투자증권이 미래에셋증권을 앞지르게 된다.

당시 한국투자증권은 주주사인 카카오뱅크와 증권계좌 제휴를 맺었는데 당시 1년 만에 신규 증권계좌가 150만 좌나 개설되면서 금융상품 판매 확대로 이어졌다. 이는 한국투자증권이 자체 온라인 플랫폼 '뱅키스'로 14년 간 모집한 계좌 수 100만 좌를 뛰어넘는 실적이었다.

그 결과 2019년 한 해에만 한국투자증권 고액자산가(HNW)는 7만6000명에서 8만7000명으로 1만1000명이나 급증하면서 자산관리부문 순영업수익도 1285억 원에서 3366억 원으로 3배 가까이 급증하며 미래에셋증권을 제쳤다.

정일문 당시 한국투자증권 대표는 "카카오뱅크를 통해 개설된 110만 계좌를 활용해 시너지를 내기 위해 차별화된 주식거래서비스를 선보일 것"이라며 자신감을 나타내기도 했다.

하지만 미래에셋증권은 2021년 WM부문에서 '연금사업'을 발판으로 한국투자증권을 다시 앞지르게 된다. 2021년 기준 미래에셋증권의 자산관리부문 순영업수익은 2709억 원으로 2265억 원에 그친 한국투자증권을 444억 원 더 앞섰다.

2021년 한 해에만 미래에셋증권 연금자산이 전년 동기 대비 32.8% 증가한 24조4000억 원, 집합투자증권도 같은 기간 36% 늘어난 70조2000억 원에 달했다. 코로나19 팬데믹으로 유동성이 많아지자 미래에셋증권이 경쟁력을 갖춘 연금사업에 집중한 덕분이었다.

최현만 당시 미래에셋 수석부회장은 신년사를 통해 "초저금리 기조가 장기적으로 지속되면서 고객 자금이 은행 예금에서 투자 자산으로 이동하는 흐름이 나타나고 있는 만큼 준비된 투자전문가로서 고객들을 대상으로 해외주식, ETF 등 글로벌 자산배분 서비스를 지속 확대할 필요가 있다"며 방향성을 제시했는데 그대로 적중한 셈이다.

이후 미래에셋증권은 WM 부문에서는 4년 연속으로 한국투자증권보다 많은 수익을 가져가고 있다. 올해 상반기도 미래에셋증권의 WM 순영업수익은 1540억 원으로 840억 원에 그친 한국투자증권을 2배 가까이 앞서고 있다.

김대종 세종대학교 경영학과 교수는 “2017년 대우증권 인수 이후 미래에셋증권은 국내 최대 자기자본을 바탕으로 연금 중심의 자산관리에서 강점을 쌓아왔다. 동시에 해외시장 개척을 통해 글로벌 네트워크를 확장한 점도 특징"이라고 밝혔다.

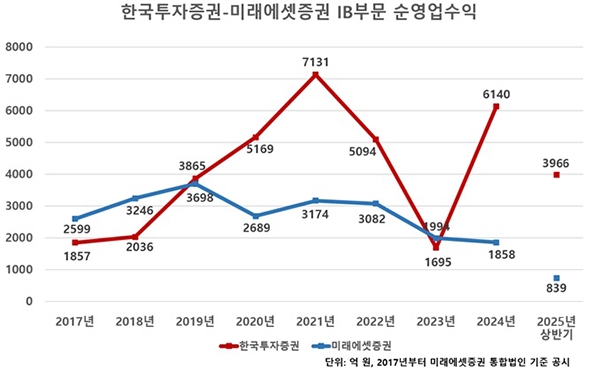

◆ IB부문은 '발행어음' 순풍 탄 한국투자증권 우세, 미래에셋은 부동산PF에 고전

트레이딩과 WM 부문에서 미래에셋증권이 앞서 있다면 한국투자증권은 IB 부문에서 압도적 우위를 점하고 있다.

물론 처음부터 앞서진 못했다. 미래에셋증권은 합병 이후 증권사 최대 자기자본 규모를 바탕으로 대규모 인수금융, 기업공개(IPO) 시장에 적극적으로 참여하면서 순영업수익 기준 2017년 3위, 2018년 2위에 오르며 급격한 상승세를 기록했다. 당시 한국투자증권은 4위에 그친 상황이었다.

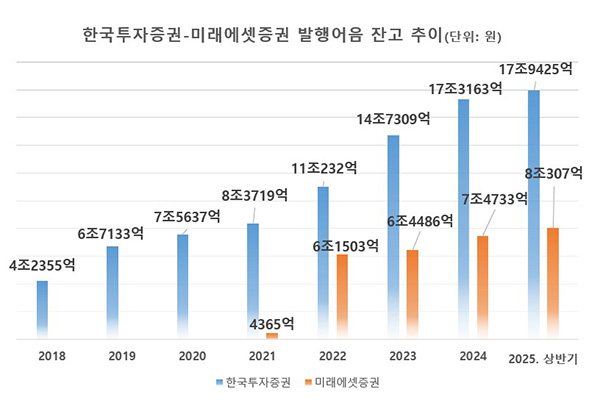

그러나 '발행어음 사업'이 한국투자증권 IB 부문의 비약적 성장의 계기가 된다. 발행어음은 조달한 자금의 절반 이상을 IB 사업에 투자해 수익을 얻는 구조다. 한국투자증권은 지난 2017년 11월 증권사 최초로 발행어음 인가를 받고 사업을 시작했다.

유상호 당시 한국투자증권 대표는 발행어음 사업에 대해 "국내 IB 사업은 글로벌 업무경험과 해외 네트워크 부족으로 대부분 국내 시장에 국한돼 있는 실정"이라며 "한국투자증권은 그동안 해외 투자처 발굴에 공을 많이 들여 해외로 뻗어나가는 글로벌 IB의 선두주자 역할을 충분히 해낼 것"이라고 자신감을 내비치기도 했다.

한국투자증권의 발행어음 잔고는 출시 약 1년 만인 2018년 말 4조 원을 넘어섰다. 이후 매년 약 1조 원씩 늘어나 2021년에는 8조3719억 원을 기록했다. 2022년부터는 연간 3조 원가량씩 증가해 올 상반기 기준 잔고는 17조9725억 원에 달하며 자기자본 약 21조 원의 85%를 웃돌았다.

발행어음으로 유입된 자금은 IB부문 투자로 이어져 수익을 내는 선순환 구조가 나타나고 있다. 작년 말 기준 한국투자증권 발행어음 잔고 17조3200억 원 중에서 58.6%인 10조1500억 원은 기업금융 부문으로 조달이 이뤄졌다.

발행어음 사업 흥행은 IB부문 수익성 개선에 크게 기여하게 된다. 2018년 2036억 원에 머물렀던 한국투자증권 IB부문 순영업수익은 이듬해 3865억 원으로 약 1.8배 급증하며 미래에셋증권을 제쳤다. 2021년에는 IB부문 순영업수익이 7131억 원으로 미래에셋증권보다 2배 이상 많았다.

물론 2023년에는 부동산PF 관련 충당금 여파로 미래에셋증권에 잠시 역전을 당했지만 지난해 3배 이상 격차를 다시 벌렸다. 올해 상반기 기준 IB부문 순영업수익은 3996억 원으로 839억 원에 그친 미래에셋증권보다 4배 이상 더 많았다.

반면 미래에셋증권은 수 년째 IB부문 순영업수익이 '갈 지(之)'자 행보를 보이며 대조적이다. 지난 2019년 순영업수익 3698억 원으로 정점을 찍은 뒤 매년 2000~3000억 원 내외 실적을 기록하더니 2023년에는 1695억 원까지 급감하게 된다.

고금리 장기화가 지속되면서 프랑스 마중가 타워와 같은 해외 부동산PF 관련 손실과 CJ CGV 해외법인 관련 손실 등 리스크 요인이 수 년 째 이어가며 어려움을 겪고 있는 상황이다.

라이벌 한국투자증권이 승승장구하고 있는 발행어음 사업도 계열사 일감 몰아주기 논란 공정거래위원회 심사로 인해 금융당국의 발행어음 사업 심사가 중단되며 한국투자증권보다 3년 6개월이나 늦은 지난 2021년 5월에서야 시작했다.

김대종 세종대학교 경영학과 교수는 "한국투자증권은 투자은행(IB) 부문에서 꾸준히 두각을 나타내며 기업공개(IPO)와 대규모 프로젝트 파이낸싱 분야에서 선도적 위치를 차지하는 등 적극적은 IB딜메이킹 중심으로 차별화돼 있다"고 설명했다.

금융투자업계 관계자는 “미래에셋증권은 겉보기엔 증권과 보험을 앞세우고 있는 것처럼 보이지만 실제 자산운용의 상당 부분이 부동산에 집중돼 있다. 해외 사업에서도 소매보다는 부동산 비중이 압도적으로 높다”며 “반면 한국투자증권은 전통적으로 IB(투자은행) 업무에 강점을 가지고 있다. 다만 두 회사 모두 국내 소매 금융투자 서비스 의존도가 적지 않다는 점에서는 공통점을 지닌다”고 말했다.

다만 일각에서는 한국투자증권이 미래에셋증권에 비해 ‘고위험-고수익’ 사업 모델을 추구함에 따라 재무건전성 리스크가 부각될 수 있다는 지적도 제기되고 있다.

국제 신용평가사 무디스는 지난 23일 한국투자증권의 장기 외화표시 기업신용등급 및 선순위 무담보 채권 등급을 ‘Baa2’에서 ‘Baa3’로 하향 조정하며 “점진적인 고위험·고수익 사업 모델로 전환하면서 자금조달 구조가 악화됐다”고 지적했다. 미래에셋증권은 한국투자증권보다 한 단계 높은 ‘Baa2’ 등급을 유지하고 있다.

[소비자가만드는신문=이은서 기자]