하지만 이런 교과서 기술이 뒤집힐 국면이 도래했다. 편찬자도 바뀌고 편찬연대도 그 이전으로 거슬러 올라갈 가능성이 높다.

청구영언의 원본을 편찬한 사람이 순오지(旬五志)라는 수필집 저자로 잘 알려진 홍만종(洪萬宗. 1643-1725)임을 확정하다시피 하는 자료가 발굴됐기 때문이다.

영산대 김영호(金暎鎬) 교수는 최근 발간된 성균관대 대동문화연구원의 학술기관지 '대동문화연구' 61집에 투고한 '현묵자(玄默子) 홍만종의 청구영언 편찬에 관하여'라는 논문에서 홍만종이 청구영언 편찬 완료에 즈음해 그 서문으로 작성한 그의 친필 원고를 공개했다.

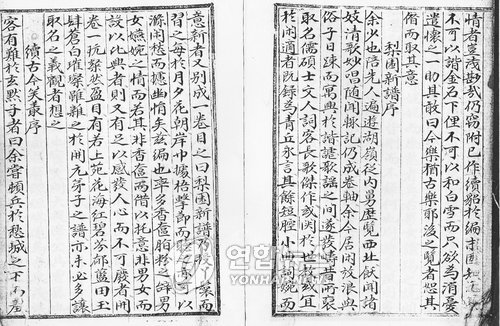

이 서문은 '부부고'(覆부<剖에서 刀 대신 瓦>藁)라는 제목이 붙은 홍만종 친필 필사본 1책(18.2×12.9㎝)에서 발견됐다. 부부고란 글자 그대로는 장독대를 덮을 원고라는 뜻으로 자기 글을 겸손하게 표현할 때 흔히 쓰던 말이다.

이 부부고 필사본 출처에 대해 김 교수는 "십수년전 우연찮게 소장하게 되었다가 최근 이를 검토하는 과정에서 청구영언 서문인 '청구영언서'(靑丘永言序)와 이원신보서(梨園新譜序)라는 또 다른 책의 서문을 발견했다"고 말했다.

더욱 뜻밖의 사실은 이원신보서가 홍만종이 청구영언 속편으로 편찬한 '이원신보'라는 시가집의 서문으로 드러났다는 점이다.

따라서 "홍만종은 청구영언 외에도 이원신보서를 편찬했다는 사실을 알 수 있다"고 김 교수는 덧붙였다.

김 교수는 청구영언 서문이 홍만종 친필일 수밖에 없는 근거로 무엇보다 제목에 들어간 '영언'(永言)에 대한 개념 규정이 김천택이 편집했다고 알려진 기존 청구영언본에는 아예 없는 데 비해 '청구영언서'에는 매우 명료하게 제시되어 있음을 들었다.

즉, 이 서문은 "입에서 나온 것이 소리가 되고, 그 소리를 알맞게 하는 것이 말이 되고, 그 말을 길게 하는 것이 노래가 되니, 노래는 마음의 근심 걱정을 쏟아내고 의향을 형용하는 것이다"라고 했다.

또한, 현전하는 소위 김천택 편집본 청구영언 작품 곳곳에 수록된 작품평이 '소화시평'과 같은 홍만종의 다른 저서에 나오는 구절과 똑같다는 사실도 청구영언 원래 편찬자가 홍만종임을 뒷받침한다고 김 교수는 밝혔다.

따라서 김 교수는 현행본 청구영언은 김천택이 홍만종 원고를 표절한 결과물이라고 주장하면서 "다만 김천택이 홍만종의 미발표 원고를 어떻게 입수하게 되었는지는 확실히 알 수 없다"고 덧붙였다.

이번 논문이 수록된 잡지 대동문화연구의 연구이사인 안대회 성균관대 한문학과 교수는 "청구영언 편찬자가 김천택이 아닐 수도 있다는 의문은 국문학계에서 적지는 않았다"면서 "이번 김 교수의 논문이 발표된 상황에서 날더러 청구영언을 평가해 달라고 하면, '홍만종 작품일 가능성이 많다'는 쪽에 걸고 싶다"고 평가했다.(연합뉴스)

저작권자 © 소비자가 만드는 신문 무단전재 및 재배포 금지