특히 2016년 11월 미국 자동차 전장업체 하만을 인수한 후 3년 반 가까이 대규모 인수합병(M&A) 실적을 내놓지 못하는 상황이다.

M&A 같이 중요한 사안을 결정해야 할 이재용 부회장이 사법리스크에 발목을 잡힌 상황에서 최근 또 다시 구속 위기에 몰리면서 삼성이 신규사업 육성을 통한 미래 경쟁에 뒤처지는 것 아니냐는 우려가 제기되는 대목이다.

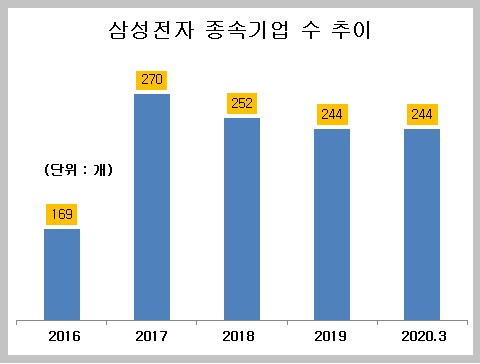

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 3월 말 기준 삼성전자의 종속기업 수는 244개로 집계됐다. 2017년 270개에서 2018년 252개, 지난해 244개로 지속적인 감소세를 보이고 있다.

종속기업이 정점을 찍은 2017년은 이 부회장이 경영에 복귀한 시기로 이 해에만 종속기업수가 101개 늘었다.

이후 삼성전자가 2018년과 2019년 인수한 기업은 디스플레이 부품업체 도우인시스·지에프, 이스라엘의 스마트폰 카메라 개발 벤처 코어포토닉스, 음성기술 스타트업 이노틱스, 영국 인공지능 식품기술 스타트업 푸디언트, 미국 5G· 4G LTE 망설계·최적화 기업 텔레월드 솔루션즈 등으로 벤처투자펀드를 제외하면 손에 꼽을 정도다.

이마저도 스타트업이나 벤처 등으로 하만과 같이 대형 업체의 인수는 찾아볼 수 없다. 삼성전자는 이 부회장이 미래 먹거리로 꼽은 시스템반도체, 자동차 전장, 5G, 바이오 부문과 관련해 경쟁력 강화를 위한 M&A가 절실한 상황이다.

1분기 말 기준 삼성전자는 106조5500억 원의 현금성자산을 보유하고 있다. 불과 한 달 전만 해도 재계에서는 실탄을 두둑하게 장전한 삼성이 추후 미래 먹거리 확보를 위한 대형 M&A에 나설 것이란 관측이 팽배했다.

하지만 삼성은 이 부회장에 대한 구속영장 심사 등 주요 현안이 온통 사법리스크에 쏠려 있는 상황이다.

같은 기간 청산되거나 매각된 종속기업은 19곳이다. 대부분 미주와 유럽지역의 종속법인이다. 25곳은 사업조정을 위해 하만 등 대형 종속회사와 합병됐다.

글로벌 기업들이 코로나19 사태를 M&A를 통한 경쟁력 강화 기회로 삼고 있는 상황에서 삼성전자는 먹거리 확보 경쟁에서 뒤처지고 있는 셈이다.

M&A를 적극 진두지휘할 이 부회장이 구속될 경우 삼성의 M&A는 더욱 지지부진 해질 수밖에 없다.

글로벌 기업들은 코로나19 여파로 기업 가치가 낮아진 틈을 타 정보기술(IT) 업종을 중심으로 공격적인 M&A에 나서는 모습이다.

인텔은 지난달 이스라엘 스타트업 무빗을 총 9억 달러(약 1조840억 원)에 인수했다. 2030년 약 200조 원에 이를 것으로 전망되는 로보택시 산업에서 경쟁력을 강화하기 위한 조치다.

그래픽 반도체 강자인 엔비디아도 5월 데이터센터 솔루션 업체인 큐물러스 네트웍스의 인수를 결정했다.

미국 아마존은 지난달 말 영국의 화물 운송 스타트업 ‘비컨’에 1500만 달러(한화 약 180억 원)를 투자했다.

마이크로소프트(MS)도 지난달 5G 제품과 기술을 보유한 통신 소프트웨어 업체 ‘메타스위치 네트워크’를 인수하기로 합의했다. 코로나19로 생활패턴이 바뀌면서 각광받고 있는 클라우드 서비스 부문 강화에 나선 것이다.

지난 4월 애플은 일주일 만에 가상현실(VR), 음성명령, 머신러닝과 관련한 3건의 스타트업을 인수했다. 애플은 넥스트VR 인수를 통해 새로운 제품 카테고리로서 VR과 증강현실(AR) 기술에 진입하려는 계획을 세우고 있다.

글로벌 경영컨설팅 전문업체인 언스트앤드영(EY)이 최근 전 세계 기업 경영인 2900여명으로 대상으로 설문 조사한 결과 전체의 56%가 ‘향후 1년 이내에 기업 인수를 계획하고 있다’고 답했다.

삼성 관계자는 “장기간의 검찰 수사로 정상적인 경영이 위축돼 있다”며 “코로나19 사태와 미중 간 무역 분쟁 등 대외 불확실성이 겹치면서 지금의 위기는 경험하지 못한 것”이라고 말했다.

재계 관계자는 “총수가 경영일선이 아닌 옥중에 있는 것은 산업 트랜드에서 동떨어져 M&A 등 주요 경영사안을 결정할 때 차이가 날 수밖에 없다”고 말했다.

[소비자가만드는신문=유성용 기자]