토라보라에서 오사마 빈 라덴을 놓친 것. 아프간에 대한 자린고비 경제원조에 섣부른 병력 철수선언까지. 아프간에서 무고한 한국인 23명이 탈레반에 인질로 붙잡혀 그 중 2명이 살해되고 나머지 21명도 생명의 위협을 받고 있는 가운데 아프간 정부와 미국이 탈레반 포로와 한국인과의 인질교환을 완강히 거부하면서 피랍사태가 해결의 실마리를 찾지 못하고 있다.

토라보라에서 오사마 빈 라덴을 놓친 것. 아프간에 대한 자린고비 경제원조에 섣부른 병력 철수선언까지. 아프간에서 무고한 한국인 23명이 탈레반에 인질로 붙잡혀 그 중 2명이 살해되고 나머지 21명도 생명의 위협을 받고 있는 가운데 아프간 정부와 미국이 탈레반 포로와 한국인과의 인질교환을 완강히 거부하면서 피랍사태가 해결의 실마리를 찾지 못하고 있다.

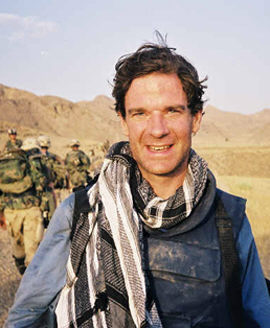

이런 가운데 2001년 9ㆍ11 테러 직후 탈레반 정권 축출에 나섰던 미국의 실책을 지적하는 주장이 제기돼 눈길을 끈다. 미국 뉴아메리카재단의 선임연구원이자 오사마 빈 라덴 전문가인 피터 버겐은 자신의 홈페이지(www.peterbergen.com)에 게재한 칼럼에서 미국이 아프간에서 저지른 10가지 실책을 조목조목 지적했다.

▶토라보라에서 빈 라덴의 도주 방관=아프간 침공 당시 국방장관이었던 도널드 럼즈펠드는 개전 초기인 2001년 12월 빈 라덴이 토라보라의 한 동굴에 숨어 지내고 있다는 사실을 포착했으나 단지 60명의 미군 특수부대원을 현장에 투입시키는 데 그쳤다. 이후 이 문제가 불거진 2004년 재선 운동기간에 조지 W 부시 대통령은 빈 라덴이 토라보라에 없었다고 주장했다. 그러나 당시 현장에 있었던 중앙정보국(CIA) 지휘관은 추가 병력을 요청했었다면서 빈 라덴이 토라보라에 있었다고 반박했다.

▶빈약한 평화유지 병력=아프간 전쟁 초기 미국이 아프간에 파병한 평화유지 병력은 제2차 세계대전 이래 미국이 해외에 파병한 평화유지 병력 가운데 피파병국의 인구 1인당 가장 작은 규모다. 아프간 평화유지에 대한 미국의 의지를 의심케 하는 대목이다.

▶군벌 고용=아프간 점령 첫해 미국은 당시 절박했던 아프간 육군을 구성하는데 소홀히 한 채 치안유지 활동을 군벌에 아웃소싱했다.

▶이라크로의 전력 전환=아프간 전쟁 개전 직후 시간과 돈, 그리고 핵심 인력이 아프간에서 이라크로 전환됐다. 특히 아프간에 특화한 제5특수부대 병력을 전환배치시킨 것은 치명적 실책이라고 할 수 있다.

▶인색한 경제원조=탈레반 정권 붕괴 뒤 미국이 아프간에 지원한 경제원조는 발칸전쟁 이후 보스니아에 지원됐던 것에 비해 불과 12분의 1(1인당 기준) 수준에 지나지 않았다. 랜드연구소에 따르면 아프간에 지원된 경제원조는 60년래 미국이 주도한 국가재건 프로젝트에 지원된 경제원조 가운데 최소 규모다.

▶나토 병력 발 묶기=부시 행정부는 2년 동안이나 나토(북대서양조약기구) 병력의 발을 카불에 묶어놓음으로써 나토군의 영향력은 카불 이외의 요충지에 미치지 못했다.

▶파키스탄의 역할 간과=파키스탄은 몇몇 알카에다 지도급 인사를 검거했지만 미국은 파키스탄으로 하여금 탈레반은 무시하도록 방치했다. 미국의 전 아프간 특사는 “이라크 내전에 이란인과 이란 자금이 영향력을 행사하는 것보다 파키스탄인 및 파키스탄 자금이 아프간 내전에 미치는 영향력이 훨씬 크다”고 지적했다.

▶과도한 아편 퇴치 운동=아편 퇴치에 나섰지만 큰 효과를 보지 못했다. 피해를 입은 재배농민들이 탈레반에 합류하는 결과만 초래했다.

▶민심 이반=아프간 침공 이후 초기 몇년 간 미군 병사들은 현지 관습을 이해하지 못함으로써 아프간 주민의 민심을 얻는 데 실패했다. 예를 들어 부족사회에서는 개별 주민의 죽음이 집단적 복수를 야기한다는 점을 간과했다.

▶섣부른 병력 철수=2005년 미 국방부는 아프간 주둔 미군을 철수시킬 것이라고 발표했다. 이로 인해 탈레반의 무력투쟁이 강화됐다. 올 2월 아프간 주둔 미군 사령관인 데이비드 바노 중장은 의회에 출석해 국방부의 철군 발표는 “미국의 우방과 적 양쪽 모두로 하여금 자신들이 가진 대안에 대해 ‘주판알’을 다시 튕기도록 했다”고 실토했다(헤럴드경제신문).