# 사례1. 경남 거제시에 사는 김 모(남)씨는 지난 1월 GS25에서 가격 할인으로 구입한 교자만두와 감자떡만두의 유통기한이 두 달이나 지난 사실을 발견했다. 감자떡만두는 유통기한이 '2015년12월1일까지', 교자만두는 '2015년11월8일까지'로 표시돼 있었다. 무려 2개월이 넘게 유통기한이 지난 제품을 판매하고도 사과는 커녕 뭔가를 바라는 듯한 블랙컨슈머 취급을 하는 점주에 대해 분개했다.

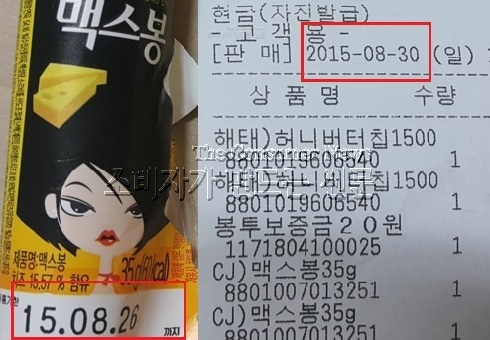

# 사례 2. 경기도 이천시에 사는 김 모(남)씨는 지난해 8월30일 세븐일레븐에서 구입한 소시지 2개 중 한 개를 먹고 나서야 유통기한이 8월26일까지로 나흘이나 지난 상태라는 걸 알게 됐다. 그날 밤부터 이틀간 복통에 시달렸다는 김 씨는 다음날 매장을 찾아 유통기한이 지난 상품이었다고 항의하자 “환불을 원하면 제품을 가져오라”는 형식적인 답이 전부였다고. 김 씨는 “제대로 상품 관리도 하지 않은 채 판매해 놓고 환불만 해주면 다 끝났다라고 생각하는 것 같아 기분이 나빴다”고 말했다.

편의점에서 유통기한이 지난 식품을 구매했다는 피해 제보가 잇따르고 있다. 짧게는 하루 이틀에서 길게는 한두달을 훌쩍 넘긴 제품이 판매되는 등 소비자 건강을 위협하고 있다.

CU, GS25, 세븐일레븐 등 편의점은 ‘타임바코드’ 시스템을 도입해 유통기한이 지난 식품을 걸러낸다. 하지만 도시락, 샌드위치 등 일부 신선식품에 한하다 보니 가공식품의 경우 기한 경과제품을 걸러낼 수 없다.

업체 관계자들은 유통기한 등 상품관리에 대해 점주를 대상으로 지속적으로 교육한다고 입을 모았다. 지역 담당자가 매장을 찾아 점검하고 있다고 하지만 매장수가 급증한데다 점주도 개인사업자여서 강력한 제재조치가 이뤄질 수 없는 구조여서 소비자 보호의 사각지대가 되고 있다.

소비자가 스스로 유통기한을 꼼꼼하게 살펴보는 수밖에 없다.

결국 법적 규제와 단속 강화가 열쇠지만 현재로서는 이마저 실효성이 없다는 분석이다.

편의점 같은 소매점은 자유업으로 분류돼 유통기한이 지난 식품을 판매할 경우 과태료 30만 원에 그친다. 일반적으로 식품제조가공영업자, 식품접객업자, 식품판매업자가 유통기한이 지난 식품을 취급할 경우 영업정지 처분이 내려지는 것과 비교하면 솜방망이 처벌에 불과하다. 행정기관의 식품위생점검 대상에도 포함되지 않아 식품안전의 구멍이 되고 있는 셈이다.

편의점 이용자가 증가하고 있는 만큼 본사차원에서도 철저한 안전관리가 필요하다. 정부에서도 소비자들의 건강이 위협받고 있는 점을 인지하고 강력한 법적 규정과 단속이 절실하다.

[소비자가만드는신문=조윤주 기자]